環境負荷の低減と環境関連技術の練磨

SDGs項目

脱炭素社会の実現に向けて

脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの利用および省エネルギーに優れた建物を建設・改修する技術の開発を進めています。

つくば技術研究所のZEB化による省エネルギー

2022年4月から2023年3月の一次エネルギー消費量は、比較基準とした一般建築物に対する目標51%削減に対し、68%削減を達成。再生可能エネルギー(太陽光発電)を含めた目標59%に対し、78%削減を達成しています。今後もさらなる削減を目指します。

2022年4月~2023年3月 計画値に対する実測値 まとめ

| 計画値 | 実測値 | ||

|---|---|---|---|

| 一般建築物 | 3,323 GJ | - | - |

| 51%(ライン) | 1,605 GJ | 1,065GJ ↓ 68%削減 |

計画値ライン Clear |

| 59%(ライン) | 1,345GJ | 735GJ ↓ 78%削減 |

|

| 太陽光発電込 |

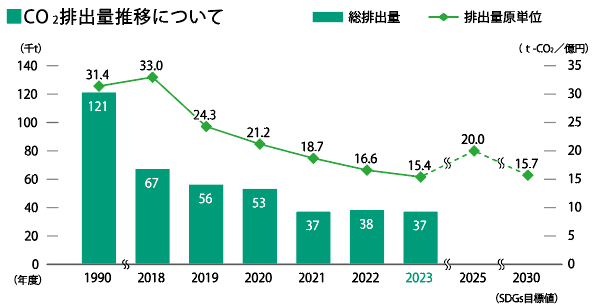

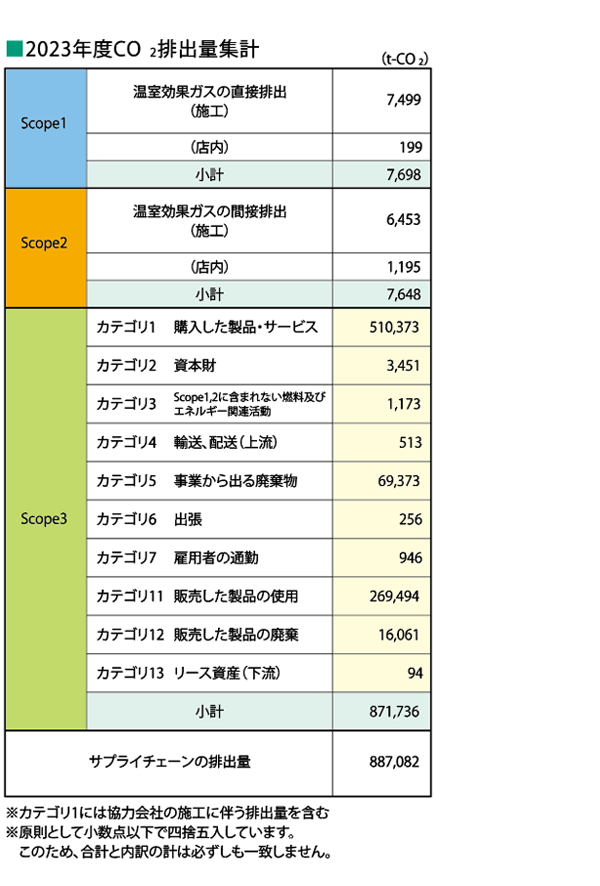

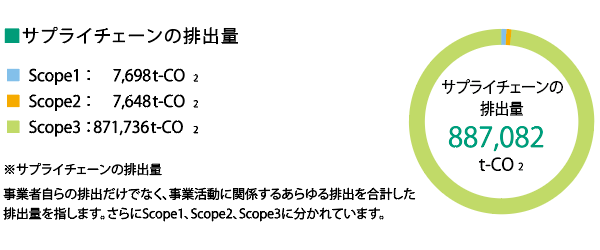

施工にかかるCO2排出量推移について

2023年度の工事施工段階におけるCO2排出量は、KONOIKE Eco Challengeの実践により着実に減ってきており、15.4t-CO2/億円となりました。また、積水ハウスが掲げるSBT目標は鴻池組も2013年度を基準年として2030年までにScope1、2のCO2排出量を75%削減、Scope3(カテゴリ11)のCO2排出量を55%削減させるべく、排出量原単位の他、総排出量の削減に取り組み脱炭素社会の実現を図っています。

※2023年度より解体工事も含めて排出量を算出しています。

自然共生社会の実現に向けて

鴻池組では「生物多様性行動指針」を定め、自然環境に重大な影響を与えることのないように、計画段階から周辺生態系へ配慮しながら工事を進めています。

生物多様性行動指針大豆ホエーを用いた土壌地下水浄化の促進

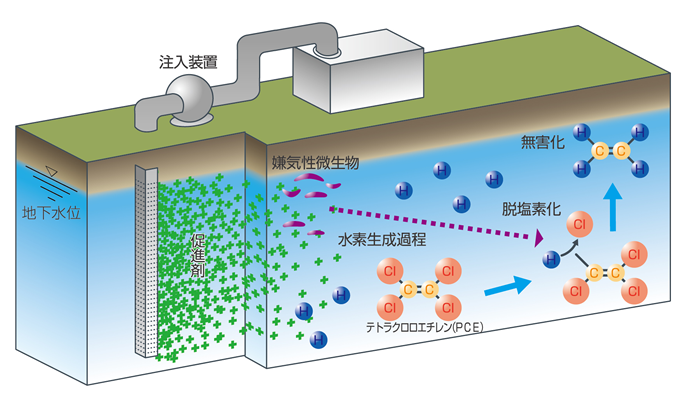

持続可能な社会の構築のために低炭素化、資源循環、自然共生を統合させた取り組みが求められおり、この流れは土壌地下水汚染の分野でも進みつつあります。

当社は食品産業で低利用であった大豆ホエーに着目し、バイオレメディエーション(微生物による分解処理)のための資源循環型の浄化促進剤への商品化の目途までに至りました。大豆ホエーはこれまで飼料などに用途が限られていましたが、栄養価や保存性が高く、実際の汚染サイトでも揮発性有機化合物質(VOC)の低減が確認できたため、浄化促進剤として有効であると評価できました。生態系への影響が少なく自然共生という理念に合致したバイオレメディエーションの適用推進は、大豆ホエーの有効活用に相まって、土壌浄化の分野における持続可能な社会の実現に貢献できるものと考えています。

実際の適用方法は、汚染サイトに設置した井戸から大豆ホエーを注入し、微生物を活性化させて分解を促す原位置浄化法が主要なものとなります(図)。

原位置浄化法の概念図

大豆ホエー

循環型社会の実現に向けて

循環型社会の実現に向け、建設廃棄物の発生抑制やリサイクル率向上に努めています。

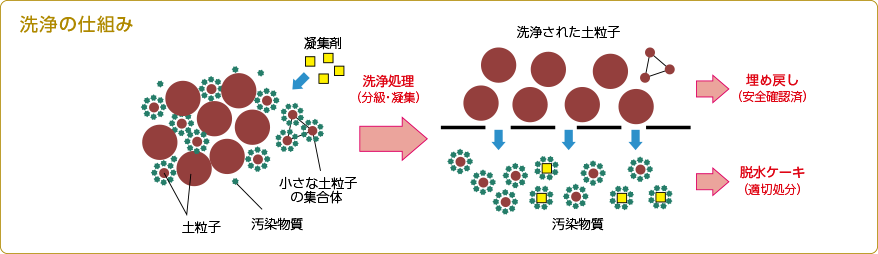

汚染土壌の場内洗浄~埋め戻し・九州大学の汚染土壌処理工事

従来の汚染土壌対策工事では、汚染土を日本各地にある土壌処理施設へ場外処分する方法がよく適用されています。しかしながら、場外処分には以下のようなデメリットがあります。

- ① 現場出入り口付近の住民から、汚染土・購入土の運搬車が頻繁に通ることによって苦情が出る。

- ② 処分場が遠い場合、運搬費が高くなる。

- ③ 処分費が高い。

- ④ 埋戻土として購入土を搬入する必要がある。

- ⑤ 長いスパンで見て汚染土の処分場に限界がある。

これらのデメリットを解消するために、当現場では仮設洗浄処理施設を設置し、汚染土を場内で洗浄し、埋戻土として再利用しています。ただし、処理施設が大掛かりで設備費がかかるため、ある程度まとまった汚染土量がないと設備費を回収できませんが、当現場では場外処分に比べて処理コストの低減を図ることができます。

次に、洗浄処理施設の概要についてですが、土の汚染物質は水銀が主であり、仮設洗浄処理設備もそれらの重金属に対応した設備になっています。洗浄処理設備の原理は基本的に水洗浄ですが、小さな土粒子に付着した水銀は水洗浄だけでは落ちにくいので、溶媒を使用して、水銀を土粒子から分離します。作業能力は150m3/日で、1ヶ月で平均3,000m3の汚染土を処理することができます。

環境対策として、仮設洗浄処理設備を大型のテントで覆っています。

洗浄作業中の粉塵が周辺へ拡散するのを防ぐためです。車両の出入口も2重のシャッターで締め切られ、インターロック機能も用い、テント内の空気が外へ出ない仕組みになっております。テントには大型の集塵機(1,200m3/min)が設置されており、テント内の空気は吸引され、粉塵等の浮遊物質は集塵機のフィルターに集められます。

環境対策の有効性を確認するために、プラントの周辺3ヶ所で、振動・騒音・粉塵のリアルタイム監視を行い、3ヶ月に1度大気モニタリングを実施しています。

洗浄した土は洗浄設備横のヤードに仮置きし、100m3ごとに分析を行い、汚染物質が除去されたかを確認します。その後、埋戻土として再利用します。

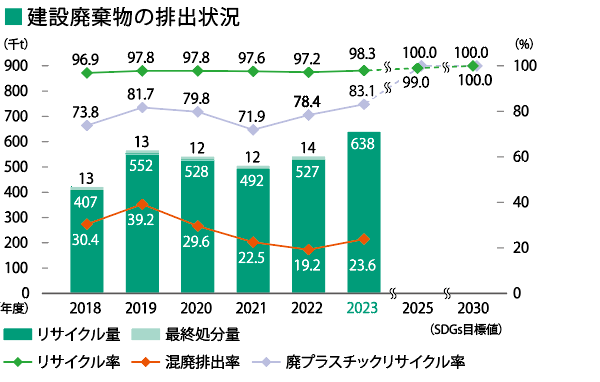

リサイクル率向上への取り組み

建設廃棄物および廃プラスチックのリサイクル率100%達成に向けた取り組みとして、関連部署による事前協議を行い、高いリサイクル率の処理施設と契約・分別活動を継続しています。とくに廃プラスチックは軟質と硬質への分別を徹底するなど、全社的にリサイクル率向上を図っています。

加えて分別状況の見える化や、建設廃棄物の排出量自体を削減させるためのリデュース・リフューズなど、現場で働く一人ひとりの行動意識を高揚させる働きかけにより、2030年度までに100%リサイクルを目指しています。

マテリアルバランス

2019年度の国内事業活動により発生した環境負荷や環境配慮について、電力や建設資材などの資源の消費をINPUT、完成工事高や環境保全を事業活動、建設副産物やCO2をOUTPUTに示し、マテリアルフローとして表しています。環境や社会に大きな影響を与える項目については継続的改善に努め、CO2の排出抑制による地球温暖化防止やリサイクル率向上による循環型社会の実現に取り組んでいます。

期間:2023年1月1日~2023年12月31日

INPUT

エネルギー

- 軽油

- 11,762 kl

- 灯油

- 117 kl

- ガソリン

- 229 kl

主要建設資材

- 生コンクリート

- 331,236 m3

- セメント

- 24,673 t

- 鋼材

- 63,544 t

- 鉄筋

- 52,451 t

グリーン調達

- コピー用紙(オフィス)

- 10,863,512 円

- 再生加熱アスファルト混合物

- 52,657 t

- 高炉セメント

- 37,026 t

- 生コンクリート(高炉セメント)

- 33,514 m3

事業活動

- ● 土木工事・完成工事高… 746億円

- (会社事業年度:2023年1月1日~2023年12月31日)

- ● 建築工事・完成工事高… 1,656億円

- (会社事業年度:2023年1月1日~2023年12月31日)

- ● 環境保全

- 地球温暖化の防止 … CO2の排出抑制

- 省エネルギー … 電力使用量の低減

- 循環型社会の構築 … 3R(リデュース・リユース・リサイクル)、及びリフューズ

- 公害防止 … 生物多様性、大気汚染、資源の枯渇、

- 土壌・水質汚染、騒音・振動など

- ● 環境社会貢献

- ● 環境技術開発

OUTPUT

建設副産物

- 発生量

- 160,070 m3

- 有効利用率

- 17 %

- 発生量

- 638,228 t

- 中間処理量

- 635,217 t

- 最終処分量

- 3,011 t

- リサイクル率

- 98.3 %

- 混合廃棄物排出量

- 8,737 t

- 混合廃棄物排出率

- 23.6 %

- うち特別管理産業廃棄物・最終処分量

- 648 t

- 廃プラスチックリサイクル率

- 83.1 %

CO2

- 排出量

- 15,384t-CO2

- 排出量原単位

- 15.4t-CO2/億円(施工高)