中山道の街並みをモチーフにした波状の屋根をもつ校舎の施工

守山中学校校舎改築

大阪本店 工事事務所 小梅 浩一

はじめに

守山中学校(滋賀県守山市)の校舎改築においては、設計提案によるコンペ方式が採用されました。応募の109案から審査委員会による1次審査で8案が選出され、市民や生徒などが参加した2次審査において当設計提案が最優秀作品として選出されました。

学校教育施設のモデルとして、「伸び伸びとした空間」、「隅々まで見渡せる空間」、「守山の中山道の街並みをモチーフにした地域特性に配慮された学校」を目指した整備が進められています。

ここでは、設計上の特徴および波状屋根の施工について紹介します。

建築計画の特徴

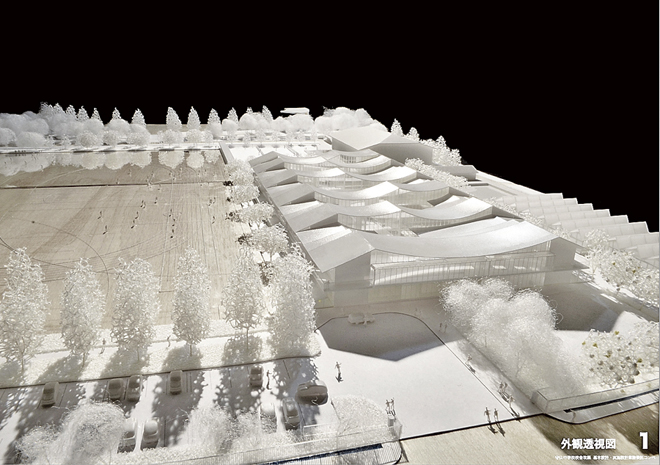

江戸時代に広重が描いた守山宿の風景、街道に軒を連ねた家々がつくり出す心地よいリズム、これをイメージした開放的な屋根の下、人の営みと自然とが連続する快適さ(機能を超えた空間の質)を感じるコンパクトな校舎です。隣接の守山市民運動公園と連続することで、周辺地域にとって未来の貴重なパブリックスペースとなります(図-1)。

また、琵琶湖にほど近いことから常に大きな大気の流れ(湖陸風)が存在し、この風を活かした快適な室内環境を作るために校舎中央ゾーンの屋根を波状にし、様々な場所に心地よい微風が流れる空間を形成しています。この波状屋根は、昼光を適度に取り込む採光装置としても有効に働きます(図-2)。

図-1 外観模型(提供:(株)デネフェス計画研究所) 図-1 外観模型(提供:(株)デネフェス計画研究所) |

図-2 内観パース(提供:(株)デネフェス計画研究所) 図-2 内観パース(提供:(株)デネフェス計画研究所) |

波状屋根の施工

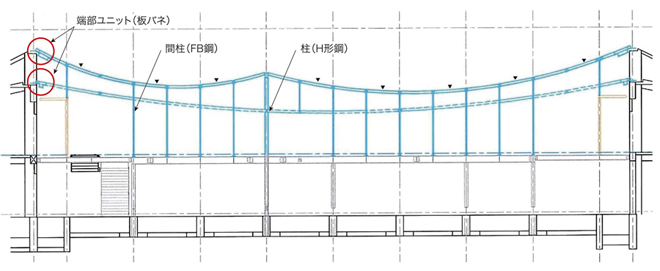

波状の開放的な屋根は、鉄やコンクリートなど現代の素材によって実現します。先行して施工した鉄筋コンクリート造の屋根が両端にあり、そこに円弧状の鉄骨屋根を取り付けます。屋根を支える柱は、途中に棟(むね)のある場合はH形鋼の柱、屋根荷重だけを支える場合はFB鋼の柱で構成されています。あたかも海峡に幾層にも連なってかかる吊り橋のような様相です(図-3)。

図-3 鉄骨屋根部断面図 図-3 鉄骨屋根部断面図 |

○鉄骨工事

屋根は鉄板を両端で支持してできる自然のたわみ曲線をそのまま表す当初計画を見直し、曲面加工したH形鋼の梁を格子状に組み合わせる工法に変更しました。また、H形鋼の梁を現場で溶接して屋根鉄骨を組み立てる計画でしたが、現場作業の省力化や安定した作業環境で溶接するため、工場で格子状に鉄骨ユニットを製作し、現場に搬入しました(写真-1)。

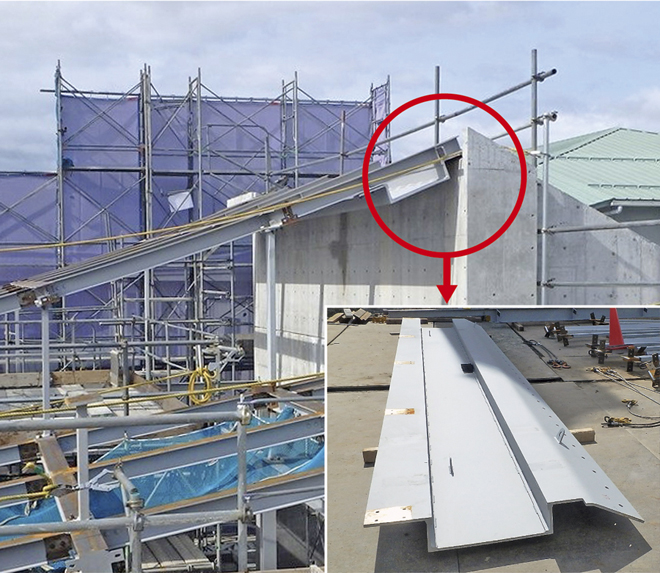

鉄筋コンクリート造の屋根と取り合う両端部には、板バネ鉄骨が採用されました。両端をコンクリートで固定されたスパンに配置された鉄骨部材は、地震時の挙動や寒暖差(-5~+45℃の50℃温度差)による収縮が予想されるため、これらの変形を吸収する機構として板バネ鉄骨(端部ユニット)が両端部に設置されています(写真-2)。

鉄骨工事は、①FB鋼の間柱設置、②格子状鉄骨ユニット設置、③ユニット間のつなぎ梁設置、④端部ユニット(板バネ)設置の順で行いました。

写真-1 搬入された格子状鉄骨 写真-1 搬入された格子状鉄骨 |

写真-2 設置された板バネ鉄骨 写真-2 設置された板バネ鉄骨 |

○コンクリート工事

鉄骨工事の完了により校舎の屋根骨組みが出来上がり、引き続いて屋根鉄骨の上に鋼製デッキを貼り、スラブ筋を配筋してコンクリートを打設します。軽量1種、スランプ15㎝のコンクリートをスラブ厚の管理を徹底して打設しました(写真-3)。型枠解体後は化粧打放しのスラブ小口がきれいな円弧を描いています(写真-4)。

写真-3 コンクリート打設状況 写真-3 コンクリート打設状況 |

写真-4 吊り橋のように弧を描く波状屋根 写真-4 吊り橋のように弧を描く波状屋根 |

おわりに

中山道の街並みをモチーフに”や“伸び伸びとした空間”などを目指した校舎改築工事は、波状の屋根によって実現されつつあります。この校舎が守山の地において長く愛されるものとなるように、職員一丸となって竣工に向け残りの工事に取り組んでまいります。

| 工事名称 | 守山中学校校舎改築建築工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 滋賀県守山市石田町350番地 |

| 建築主 |

守山市 |

| 設計・監理 | (株)デネフェス計画研究所 |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成27年3月~平成28年11月 |

| 建築用途 |

校舎 |

| 構造・規模 |

RC造(一部S造)、地上2階 建築面積 5,249.90m2 延床面積 8,778.00m2 |