面状発熱体を用いた覆工コンクリートの高品質化

庄司渕トンネル工事

東北支店 工事事務所 増田 丑太郎 / 木佐一 伸 本社 土木技術部 福井 正規

はじめに

庄司渕トンネルは、東日本大震災の復興支援道路である全長約45kmの相馬福島道路の一部として、福島県伊達市に建設している延長929mの山岳トンネルで、冬の寒さが厳しい阿武隈高地の標高約400m地点に位置しています(写真-1)。ここでは、覆工コンクリートの寒中施工におけるひび割れやはく離の発生を抑制して、品質を向上させるために当工事で導入した面状発熱体(写真-2)について紹介します。

写真-1 冬の庄司渕トンネル 写真-1 冬の庄司渕トンネル |

写真-2 面状発熱体 写真-2 面状発熱体 |

覆工コンクリート打設と養生

覆工コンクリートの施工においては、鋼製の移動式型枠(写真-3)を使用して厚さ40cm、周長25m、延長10.5mの無筋コンクリート(両坑口部は補強鉄筋入り)を打設し、2日に1回のペースで打設と脱型のサイクルを繰り返します。型枠の取外しは、一般に打設後12~20時間の若材齢で行われていますが、早すぎる型枠の取外しは、コンクリートのひび割れや角欠け、表面はく離などのおそれがあるため、一軸圧縮強さで2~3N/mm2を確保する必要があります。

積雪寒冷地域におけるトンネルの坑内温度は、坑内換気やトンネル貫通後の外気の通風による影響を受けやすく、冬期には坑内温度が0℃近くまで下ります。脱型に必要な強度を早期に確保するため、通常はジェットヒーターやシート養生を組み合わせて型枠脱型前の養生を行いますが、冷気の侵入や暖気の上昇により温度分布に偏りが生じ、温度ひび割れの原因となったり、温度の上がらない部分に表面はく離が生じたりするなどの問題がありました。特にクラウン部(トンネルアーチの頂部)付近は高温になりやすく、急激な乾燥が生じる場合があります。そこで、当工事では、接地面を均一に加熱することができる面状発熱体で型枠を直接加温する方法を採用しました。

写真-3 移動式型枠 写真-3 移動式型枠 |

面状発熱体の特徴と効果

○面状発熱体の特徴

面状発熱体とは、通電により発熱する幅150mm、長さ300~1,400mm、厚さ約5mmの面状のヒーターです。曲面にも密着して設置することができ、サーモスタットにより容易に設置面の温度調整ができます(設定温度0℃~60℃)。

○面状発熱体の設置

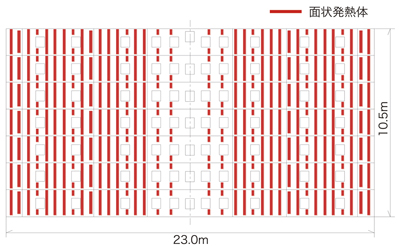

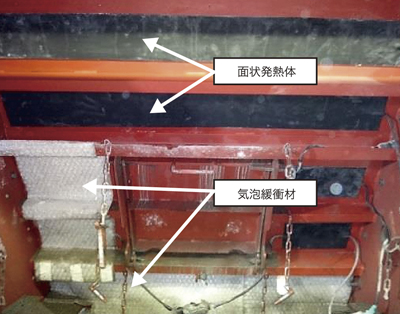

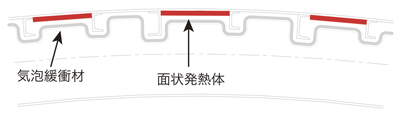

面状発熱体は、打設窓や補剛材を除くセントル内側のほぼ全面に一様に配置しました(図-1)。型枠背面にマグネットシートで面状発熱体を貼り付け、その上から気泡緩衝材で覆い、放熱を防止しました(写真-4、図-2)。

図-1 面状発熱体の配置展開図 図-1 面状発熱体の配置展開図 |

写真-4 型枠への設置状況 写真-4 型枠への設置状況 |

図-2 面状発熱体設置断面 図-2 面状発熱体設置断面 |

○面状発熱体の効果

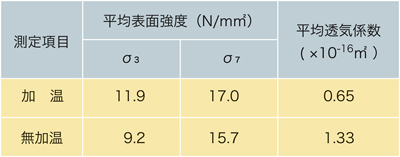

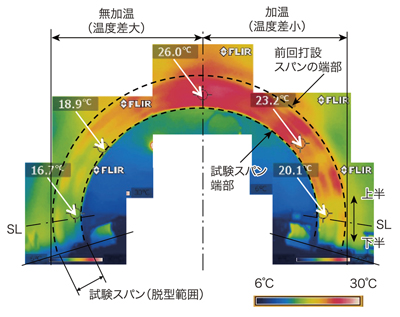

①品質:従来は、ジェットヒーターの台数を増減して温度をおおまかに調整していましたが、面状発熱体を用いると、設定温度を変更することで、0.5℃単位で目標とする温度に近づけることができます。また、設定温度以上になると自動で保温を停止するため、温度ムラを抑制し、温度ひび割れや加温不足によるはく離を防止できました。効果検証のため、型枠の半分を加温(設定温度:30℃)、残り半分を無加温として行った試験では、表面強度と透気係数などの表層品質が向上することや、脱型後の温度ムラが少ないことなどがわかりました(表-1、図-3)。

表-1 各種試験結果 表-1 各種試験結果 |

図-3 脱型1時間後の表面温度 図-3 脱型1時間後の表面温度 |

②安全性:従来は、灯油を燃料とするジェットヒーターの直火で空気を加温するため、周囲の可燃物への引火や、密閉された養生空間内での酸欠が懸念されます。面状発熱体は電気で加温するため、引火や酸欠のおそれがなく、安全性が向上しました。

③省力化:従来の方法では給油やヒーターの移動が必要ですが、面状発熱体ではこれらの手間が一切掛からず、燃料切れの心配もなく、省力化が図られました。

④環境:従来の方法では、大量の灯油を燃やすことから、大気中に多くのCO2を排出し、燃焼時には灯油特有の異臭が発生します。面状発熱体を用いると、CO2の排出量を抑制でき、異臭もなく作業環境を改善できました。

おわりに

当工事では、平成28年7月14日に覆工コンクリート工が無事完了しました(写真-5)。面状発熱体を採用した寒中施工区間において温度ひび割れや表面はく離が抑制され、均質な品質を確保することができました。本技術はまだ施工実績の少ない技術であり、当工事での知見を活かして今後も改良を重ね、より高品質なトンネルの施工に取り組んでまいります。

写真-5 覆工コンクリート施工完了 写真-5 覆工コンクリート施工完了 |

| 工事名称 | 国道115号 庄司渕トンネル工事 |

|---|---|

| 工事場所 |

福島県伊達市霊山町石田地内 |

| 発注者 |

国土交通省 東北地方整備局 |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成26年2月~平成28年10月 |

| 工事概要 |

トンネル延長 L=929m 掘削断面積 101m2 施工法 NATM 掘削方式 発破掘削 掘削工法 補助ベンチ付全断面工法 / 上半先進ベンチカット工法 主要工事数量 トンネル掘削・支保工: 927.6m 覆工コンクリート・防水工: 927.6m インバート工: 234m 坑門工: 2基 道路土工:3460m3 吹付法枠工: 121m2 軽量法枠工: 232m2 |

排ガス4次規制対応の大型ホイルローダーを国内初導入

山岳トンネル工事の早期完成のためには、掘削工程のサイクルタイムを短縮することが必要となります。当工事では大断面トンネルであることを活かし、繰り返し作業である掘削工のうちズリ搬出作業の迅速化を図るべく、5㎥級の大型ホイルローダー(コマツ製WA500-7フロントショベル)を導入しました。今回導入した大型ホイルローダーは、排ガス4次規制(2011年改正基準)対応の機械で、トンネル工事においては国内初導入となります。

これにより積込回数を半減することが可能となり、サイクルタイムを大幅に短縮することができました。また、ロード&キャリーの回数減により路盤整備・補修が軽減されたほか、4次規制基準クリアの排ガスによる坑内環境の改善や、ダンプトラックを含む使用機械の燃料費、修理費の軽減など、様々な面で改善効果が得られました。

|