歴史的建造物(レンガ建屋)の曳家工法による保存

蹴上浄水場第1高区配水池改良工事

大阪本店 工事事務所 北村徹二/東海清貴

はじめに

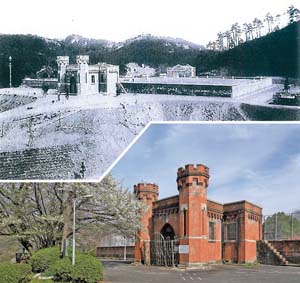

当工事は、京都市東山区に位置する蹴上浄水場の老朽化した第1高区配水池の改築更新・耐震化を図るものです。第1高区配水池は、蹴上浄水場の創設期の姿を残している唯一の構造物(写真-1)です。明治期の土木遺産としての価値が高いため、流入弁室・流出弁室の2棟のレンガ建屋の外観およびレンガ造りの外壁をそのまま保存することが求められました。

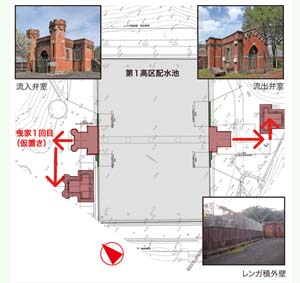

新設の配水池は既設配水池の壁を土留として利用して、頂版、中壁、底版を取り壊し、内部を少し掘り下げてから築造します。その際レンガ建屋が施工の支障となるため、曳家工法により一旦仮置き場所に移動させ、新設配水池の完成後、再度曳家により元の位置に戻し、復旧することになっています(図-1)。施工にあたっては、築造後100年以上が経過した脆弱なレンガ建屋を、曳家時に損傷することないように補強する必要がありました。

写真-1 第1高区配水池 |

図-1 曳家工事概要図 |

|

歴史的建造物であるレンガ建屋の現況

蹴上浄水場は、明治23年の琵琶湖疏水、明治24年の蹴上発電所建設に端を発し、日本で初めて急速ろ過方式が採用された浄水場です。

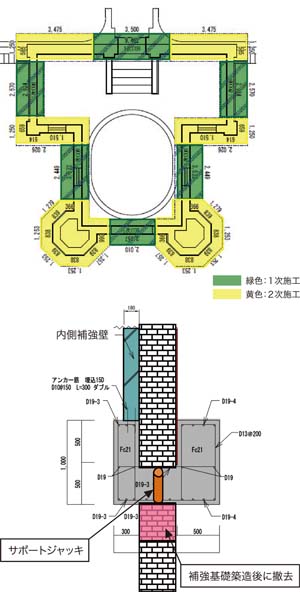

レンガ建屋の補強2つの弁室は、レンガ積のみで築造された基礎や梁がない建屋で、老朽化により壁にクラックや目地割れがある状態であったため、曳家を行うために補強する必要がありました。そこで、嵩上げ時および曳家時にレンガが崩壊しないように、レンガ建屋の内壁にはRC構造の補強壁を築造して補強し、下部には補強基礎を築造してレンガ建屋全体を支えるようにしました。レンガ建屋は地下部分もレンガ積のため、GL-1.0m部分でレンガの縁をきり、サポートジャッキを設置して仮受しながら補強基礎を段階的に築造しました(図-2、写真-2,3,4)。補強完了後の流入弁室の重量は約600tになります。 |

図-2 レンガ建屋補強詳細図 |

写真-2 レンガ建屋内側の補強壁 |

写真-3 サポートジャッキ設置および配筋状況 |

写真-4 基礎補強完了 |

曳家工法手順

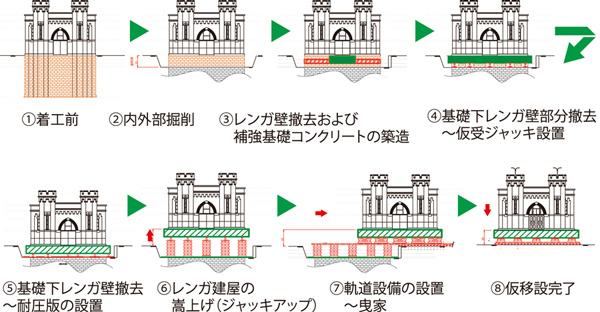

図-3 流入弁室の曳家工事施工フロー図 |

①着工前:建屋内部の補強完了

②内外部掘削:レンガ建屋の周囲をGL-1.7mまで掘削します。

③レンガ壁撤去および補強基礎コンクリートの築造:まず、図-2に示した1次施工部のレンガ壁を、建屋の上部に影響がないようにサポートジャッキ(50cmピッチに設置)で仮受けしながら撤去します。撤去完了後、鉄筋および型枠の組み立て、コンクリートの打設を行い、補強基礎を築造します。脱型後、2次施工部についても同様の手順で補強基礎コンクリートを築造します。

④基礎下レンガ壁部分撤去~仮受ジャッキ設置:補強基礎コンクリートの養生完了後、補強基礎下部のレンガ躯体を約50㎝の高さで部分的に人力にて撤去し、仮受油圧ジャッキ(100t/基×14台同調ジャッキ)と井桁鋼材を設置してレンガ建屋を仮受けします。

⑤基礎下レンガ壁撤去~耐圧版の設置:仮受ジャッキに加圧してレンガ建屋を支えた状態で、残りのレンガ躯体をすべて人力にて撤去し、レンガ建屋を嵩上げする土台となる耐圧版を施工します。

⑥レンガ建屋の嵩上げ(ジャッキアップ):耐圧版完成後、油圧ジャッキと井桁鋼材を組みあげながら、曳行する高さまで嵩上げを行います。

⑦軌道設備の設置~曳家:枕木・レール・コロ棒等の軌道設備(写真-5)を設置し、推進ジャッキ(写真-6)にて約1mを45分程度のスピードでレンガ建屋を移動します。

⑧仮移設完了:仮移設箇所にて、レンガ建屋下に井桁鋼材を設置してジャッキダウンし、レンガ建屋を仮置きします。

写真-5 軌道設備 |

写真-6 推進ジャッキ |

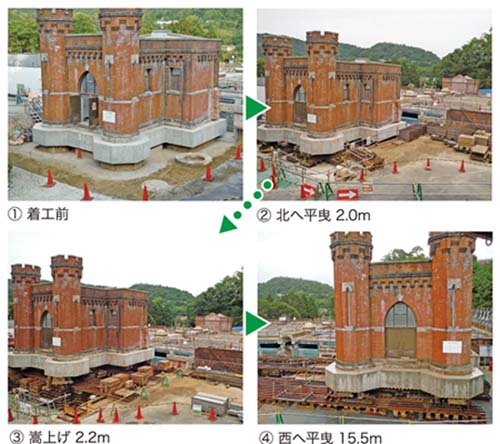

写真-7に施工状況写真を示します。今回の移動距離は約18mです。0.6m嵩上げ後に軌道設備を設置して一旦北方向に約2m曳行し、さらに2.2mまで嵩上げして西に15.5m曳行して所定の位置に仮設置しました。配水池の更新完了後、再度曳家を行い、元の位置に戻します。

|

|

おわりに

| 工事名称 | 蹴上浄水場第1高区配水池改良工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 京都市東山区粟田口華頂町3番地 蹴上浄水場内 |

| 発注 | 京都市上下水道局 |

| 工事監理 | 京都市上下水道局施設課 |

| 施工 | 鴻池・今井・城産特定建設工事共同企業体 |

| 工期 | 平成25年12月~平成29年1月 |

| 工事概要 |

1 新設管布設工 ダクタイル管、SUS管、推進工事 1式 |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、経営管理本部 経営企画部CSR・広報課までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。

写真-7 曳家工事施工写真

写真-7 曳家工事施工写真