無線によるリアルタイム沈下計測でシールドを高精度管理

上北沢共同溝工事

東京本店 工事事務所 金岡 赳志

はじめに

|

国土交通省では、都心部から放射状に広がる国道の地下に、日常生活に欠かすことのできない電気などのエネルギー幹線や電話などの通信線を収容しネットワーク化できる共同溝の整備を進めています。本工事は、世田谷区上北沢から杉並区上高井戸の間の都道環状8号線と交差する甲州街道(国道20号)の直下に、約1㎞にわたって泥土圧シールド工法により内径3.6mの共同溝用地下トンネルを築造するものです(図-1)。環状8号線との交差点部(写真-1)においては、跨道橋の基礎杭や水道シールドなどの重要構造物が近接しており、シールド掘進においてこれらの地中構造物や路面への変状を最小限に抑えるための緻密な切羽管理が求められました。この交差点直下のシールド掘進に先立ち、沈下などの傾向を地表面に出るまでに早期に検知できる層別式沈下計をトンネル上部に設置しました。 |

写真-1 上高井戸交差点 |

|

|

集約型無線式層別沈下計の適用

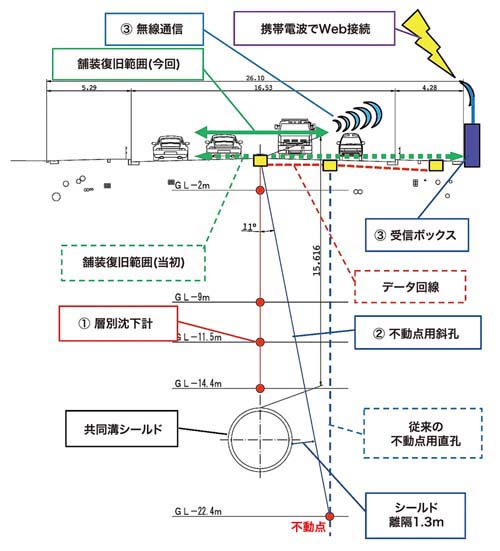

標準的な層別沈下計(図-2)は、①地層別に沈下センサーを装備する観測孔(シールド中心上部に鉛直配置)、②不動点となる観測孔(離隔をとり、①と平行に鉛直配置)、③データ取出し用のボックスおよび①、②と繋がる配線、の3つで構成されています。①、②の直上の路面にもボックスの設置が必要で、交通量の多い車道部に設置することになります。本トンネル区間は、日平均交通量5万台に達する幹線道路であり、設置・撤去時の交通規制はもちろん、仮復旧部の路面沈下による交通障害の懸念、データ収集時の車道立ち入りの危険などを解消する必要がありました。そこで、計測データを無線送信できるシステムを構築し、現場に適用しました(図-2)。

|

|

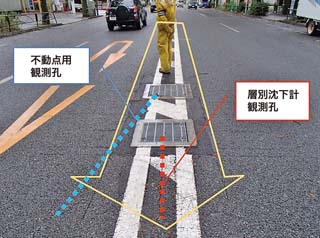

○ 不動点用観測孔の構造変更

通常鉛直に削孔する不動点用の観測孔を斜孔として、2本の観測孔を車道中央に集約して走行部に設置するボックスを廃しました。斜孔とシールドの離隔は、現場の地盤性状、掘削の影響、施工誤差などを考慮して1.3m と設定しました。

路面に露出する沈下計頭部のボックスは、コンクリート2次製品の雨水枡とグレーチング蓋(T-25)を使用することで車両荷重に耐え、地中からの無線送信に障害が出ない構造としました。桝内の計測器類は水対策としてプラスチック製防水ケースに格納しました(写真-2、3)。

写真-2 層別沈下計設置状況 |

写真-3 沈下計用のボックス |

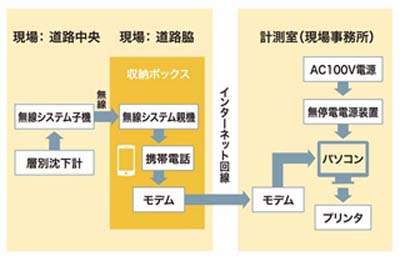

○ 計測データの通信方法

層別沈下計のデータは道路中央に設置したボックス内のデータロガーより無線にて歩道や民地内に設けた受信ボックスに転送され、携帯電波を通じてウェブ接続し、事務所内PCにてリアルタイムに確認できる方式としました(図-3)。

無線化したことで、道路を横断する配線が不要となり、歩道部に埋設する予定だった受信ボックスを地上部に設置し、既設道路の掘削を最小限に抑えました。

|

○ 計測データの通信方法 |

図-3 計測データ転送フロー図 |

重要構造物との近接施工

層別沈下計によりシールド通過前後の地盤変位を適時・正確に把握し、切羽管理に反映して適切な掘進を行うことができ、無事環状8号線との交差点直下を抜けて到達しました。リアルタイムの沈下計測により、切羽管理項目の修正が正しく行われた結果、当初0.5㎜と予測されていた既設橋脚の変位をゼロに抑えることができました。

おわりに

この集約型無線式層別沈下計を用いることにより、交通量の多い国道の車両通行障害を起こすことなく、振動を抑えるなどの周辺環境に配慮した施工を行うことができました。また工事後の道路本復旧の範囲を半分程度に縮減することができ、車道に立ち入る危険を冒すことなく、安全かつリアルタイムに変位情報を入手し、高精度なシールド施工を行うことができました。

| 工事名称 | 上北沢共同溝工事 |

|---|---|

| 発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 |

| 施工者 | (株)鴻池組 |

| 工事場所 | 東京都世田谷区上北沢4丁目~杉並区上高井戸1丁目 |

| 工期 |

平成24年2月~平成27年1月 |

| 工事概要 |

○泥土圧シールド 掘進延長1038m |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、経営管理本部 経営企画部CSR・広報課までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。

図-1 工事平面図および断面図

図-1 工事平面図および断面図 図-2 集約型無線式層別沈下計の概要図

図-2 集約型無線式層別沈下計の概要図