『平成の大改修事業』

八事山興正寺

名古屋支店 建築設計部

佐藤仁紀

はじめに

八事山(やごとやま)興正寺は、名古屋市の中心より南東に位置し、周囲には大学、ショッピングセンター、閑静な住宅街があります。昔からの自然が残る八事の森に囲まれ、参拝者はもとより、地域の人々の憩いの場として親しまれています。

興正寺の歴史は、貞享3(1686)年、高野山より天瑞圓照和尚が八事の地を訪れ、この地に心ひかれ草庵を結んだことが始まりです。のちに尾張二 代目藩主徳川光友公の手厚い処遇のもと、密教と戒律の寺として建立されました。現在は高野山真言宗の別格本山であり、「尾張高野」とも呼ばれています。

八事山興正寺には約300年の歴史があります。その歴史の中で、約100年ごとに各時代に合った環境整備が行われてきました。興正寺のシンボルで ある五重の塔は、開基から約120年後に完成し、平成20年で建立200年になります。この五重塔建立200年にあわせ、『平成の大改修事業』として、今 回、「普照殿再建工事」(写真-1)「表の庭、中の庭整備工事」が行われました。

写真-1 普照殿玄関 |

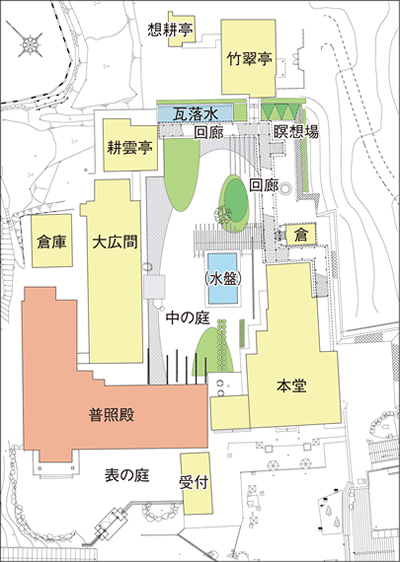

図-1 配置図 |

普照殿再建工事

普照殿は、1・2階に寺務・僧侶の研修部屋、法事・会食室、地下1階に納骨室と大きく3つの用途で構成されています。

来客者に驚きと感動を与え、何度もお寺に足を運んでいただくというコンセプトのもと、来客者をお迎えする大きな唐破風屋根の玄関、外界からの気分 を一新させるエントランスの吹抜け空間(写真-2)、そして、建物の中から外界の四季の風景(写真-3)、今回整備した庭園を魅せるといった来客者を楽し ませる工夫を随所に設けました。

地下の納骨室ホールは、敦煌の洞窟をイメージし、洞内の壁画として著名な大仏師 江場琳黌氏・江場琳觀氏に12体の観音像を金箔を施した壁に描いていただきました(写真-4)。納骨室には尾張徳川家の位牌が祀られており、一層の威厳さを放っています(写真-5)。

|

|

|

|

庭園整備工事

今回の庭園整備工事は、普照殿の玄関スペースの「表の庭」、普照殿と既設の建物を回廊で囲んだ「中の庭」の整備を行いました。

中の庭(写真-6)は、既設の建物を曳屋による移転、移築を行い、約25m×50mの大きな空間を作り出しました。

常時は来客をもてなす「景の庭」、修行のための「瞑想の庭」、イベント時は野外劇場となる「使う庭」という3つの役割を兼ね備えた庭園として計画しました。

日本の庭は、古来から「水」「海」の風景要素を庭に取り入れています。

この中庭も「広大な海」と見立て全面白川砂利を敷き詰め、それを取り囲む「州浜」として、大きな弧状に伊勢ごろた石を敷き詰めました。そして、隆起した部分にタマリュウ・リュウノヒゲといった植栽を植え、海に浮かぶ小島と見立てています(写真-7)。

実際に水を使った仕掛けとして、庭園の中央に水盤と回廊際に瓦による落水を設けました(写真-8、9)。

|

|

|

|

これらは、この庭の3つの役割を果たす上での重要な仕掛けになります。

水盤は、周囲の風景が映り込む様や風による水面のさざなみを楽しむ「景の庭」の要素であり、また、水盤の上に仮設ステージを組み立て舞台としてイベント時に使用する「使う庭」の要素を持ち合わせています。

このとき、水盤の後ろに平瓦を貼った壁が背景として舞台を引き立たせてくれます。

瓦の落水は石で作った落水とは一見異なり、柔らかな水の流れとその音により来客者を楽しませ、また、流れる水の音を聞きながら瞑想を行うという「瞑想の庭」の要素を持ち合わせています。

おわりに

現在、梅村住職の構想は、2018年の開山・圓照和尚の300回忌にむけた環境整備を『平成の大改修事業』の一つの着地点と考えておられます。しかも、 次の100年に向けての新しい構想は、もうすでに頭の中に描かれているようです。その構想を当社でパースに描きました(図-2、3、4、5)。

|

|

|

|

|

|

| 工事名称 |

八事山興正寺 普照殿再建工事 八事山興正寺 表の庭、中の庭 整備工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 愛知県名古屋市昭和区八事本町78番 |

| 発注 | 宗教法人 興正寺 |

| 設計・監理 |

(株)鴻池組 (普照殿、庭園整備) 鳳コンサルタント(株)環境デザイン研究所 (庭園整備) |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成19年5月~平成20年8月 |

| 構造・規模 |

S造 地上2階、地下1階 建築面積 885.57m2 延床面積1744.56m2 (普照殿) |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。