「CFT造およびCFT-R造の設計・施工法」の一般評定取得

東京本店 建築設計部 上田弘樹

技術研究所 藤井 睦

はじめに

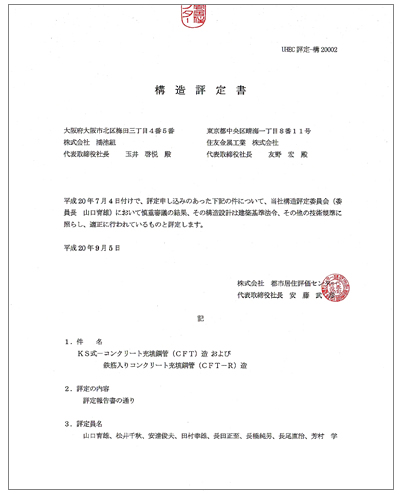

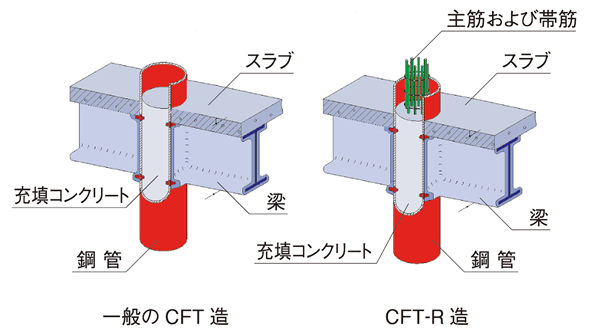

コンクリート充填鋼管(CFT)造に関して、当社は他社に先駆けて1986年より住友金属工業(株)と共同で技術開発を行い、適用実績を積み重ねてきました。そして、1997年よりCFT造に鉄筋を挿入したCFT-R造(図-1)の共同開発に着手し、CFT造で培ってきた技術の高度化を目指してきました。 今般、追加実験を行い、適用範囲の拡大を図り、独自性の高い「CFT造およびCFT-R造の設計・施工法」として2008年9月に(株)都市居住評価センターの一般評定(UHEC評定-構20002)を取得しました(図-2)。

図-2 評定書 |

|

図-1 工法の概念図 |

工法概要

CFT-R造は一般のCFT造の特長を継承しつつ、以下の特長を有しています。

1. 高いコストパフォーマンス

CFT造に比べて構造性能を低下させることなく、鋼管を薄くすることができます。その結果、鉄筋工事の増加を考慮しても建設コストを縮減することができます。

2. 高い構造性能

内蔵鉄筋が応力を負担するため、大きな外力(地震・風)に対して従来より高い安全性を確保することができます。

3. 柱の無耐火被覆化

CFT造に比べて耐火性能に優れており、CFT造より広範囲にわたって柱を無耐火被覆にすることができます。この結果、仕上げを大幅に軽減することができ、工期の短縮と建設コストの縮減が可能になります。また、柱を無耐火被覆にすることで、柱をスリムにすることができるので、広々とした空間を演出することができます。

技術開発概要

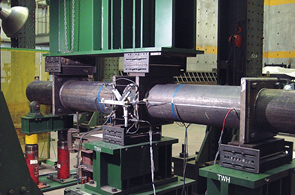

1. 構造実験と設計指針

さまざまな構造実験を行い、構造安全性に関して問題ないことを確認しています。また、実験で得られた知見は設計指針として取りまとめ、実際の設計において活かされます。

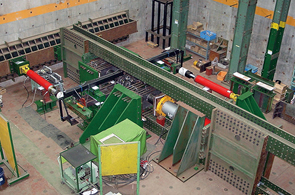

2. 施工実験と施工指針

実大施工実験を行い、施工性に関して問題ないことを確認しています。また、実験で得られた知見は施工指針として取りまとめ、実際の施工において活かされます。

3. 耐火実験と耐火設計

耐火実験を行い、火災時の安全性を検証しました。また、実験で得られた知見をもとに合理的な耐火設計を行うことができます。

柱の軸力・曲げせん断実験 |

柱梁接合部のせん断実験 |

柱梁接合部のせん断実験 写真-1 各種構造実験 |

柱の押し抜き実験 |

実大施工実験 写真-2 実大施工実験 |

コンクリートの充填状況 |

当社の独自性・優位性

1. CFT-R柱の曲げ耐力・変形性能評価において、主筋の寄与を加算した合理的な設計を行うことができます。

(CFT-R造のみ)

2. 柱梁接合部のせん断耐力評価において、従来より合理的な設計を行うことができます。

- 終局耐力は短期耐力の1.4倍(従来は1.2倍)とすることができます。(CFT造、CFT-R造とも)

- 円形鋼管を用いた場合は、鋼管とコンクリートの相互拘束効果を考慮できます。(CFT造、CFT-R造とも)

- 主筋による耐力上昇を加算しています。(CFT-R造のみ)

3. 鋼管とコンクリートの一体性に関して、ダイア フラムを利用した従来の手法に加え、鋼管内面に溶接ビードを設置する簡便な手法も採用することができ、自由度の高い設計を行うことができます。

(CFT造、CFT-R造とも)

おわりに

当社は、住友金属工業(株)と共同で技術開発を進めてきたCFT造およびCFT-R造の一般評定を取得し、総合技術として確立させました。今後は、実際の建物に対して本構造を積極的に採用し、適用実績を積み重ねることでさらなる高度化を目指します。

※「CFT-R」は(株)鴻池組・住友金属工業(株)の商標として申請中です。

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。