革新的構造材料を用いた「新構造システム建築物」

東京本店 建築設計部

井上光二

はじめに

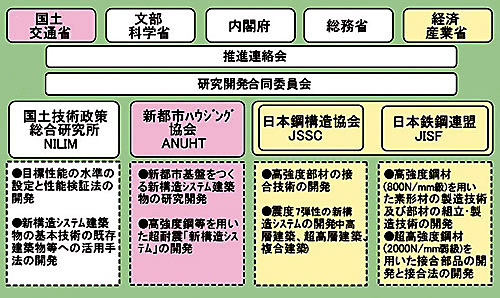

政府の「ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘戦略」を受けてスタートした府省連携プロジェクトの一環として、(社)新都市ハウジング協会では国土交通 省担当分を受け、平成16年度から5カ年計画で「新構造システム建築物研究開発事業」の活動を実施してきました(図-1)。当社は当事業への参画20数社の一員として各分科会にて活動し、このたび最終年度を終えましたので、以下にその成果を報告します。

|

図-1 研究開発の推進体制 |

研究開発のねらい

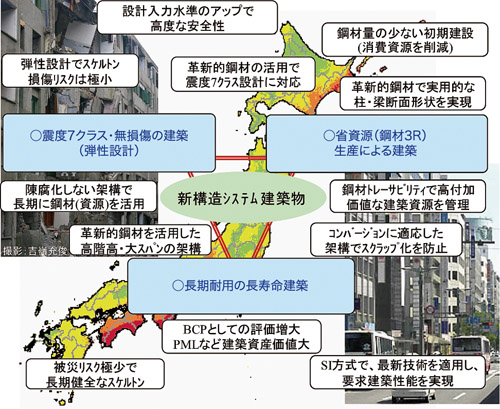

当研究開発では、革新的構造材料(従来鋼の約2倍の強度の超高強度鋼)を用い、震度7クラス※の地震に対しても無損傷の社会資産となる建築物の実現を目指しています。

さらに、21世紀におけるサステナブルな社会への貢献を視野に、「安全・安心であると共に、低炭素社会の構築に向け、建設・供用段階の省資源化・省エネルギー化、スクラップアンドビルドを招かない長期耐用性の高い建築物の供給」を当研究開発のコンセプトとして設定しました(図-2)。

※現行法では、震度5弱程度までは建物は無損傷、震度6強程度までは人命保護の観点から建物の崩壊は免れるが損傷は許容する設計思想となっています。

|

図-2 研究開発のコンセプト |

革新的構造材料

従来、建築鉄骨構造物では、400~500 N/mm2級の鋼材が使用されていますが、これらは他の分野で使用されている高強度鋼に比べるとかなり低い強度レベルといえます(図-3)。

高強度鋼の高い弾性域を活用できれば、地震外力として震度7クラスを想定した場合においても、主架構を弾性内にとどめる耐震性能の高い鉄骨構造システムの実現が可能となります。

このような趣旨から、従来鋼の約2倍の強度(800~1000N/mm2)を持つ高強度鋼が、同プロジェクトにおける経済産業省担当分として、(社)日本鉄鋼連盟および(社)日本鋼構造協会側の研究として開発されました。

|

図-3 他分野での鋼材の高強度化 |

実証実験

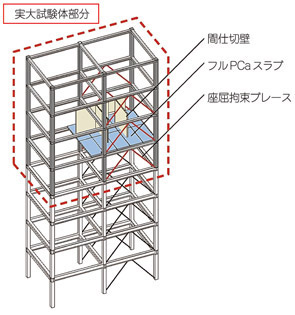

研究開発着手時に設定した開発目標(表-1)を検証するため、最終年度の本年1月に実大試験体を用いた実証実験を行いました。

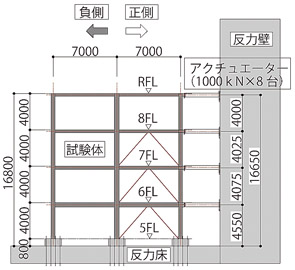

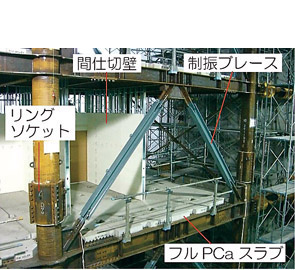

試験体は、地上8階建事務所の一部スパンの上部4層(5~8階)をモデル化したものです(図-4、5、写真-1)。部材のリユースを考慮して、柱継手には溶接を伴わないリングソケット工法、床板にはフルPCaスラブを採用しています。

|

表-1 研究開発の目標設定

|

図-4 試験体モデル |

写真-1 試験体全景 |

|

図-5 想定建物イメージ |

加力実験は、震度7クラス地震に相当する加力(震度7加力実験)と、加力システムの限界までの加力(余裕度確認加力)の2段階で行いました(図-6、写真-2)。

1. 震度7加力実験

最も大きな層間変位角は、新潟県中越地震の小千谷波で生じた7階のR=1/75ですが、兵庫県南部地震の47鷹取波他の加力を含め、柱や梁の鉄骨部材は 弾性に留まっており、柱接合部分やPCaスラブも構造性能に支障をきたすような損傷は認められませんでした。

2. 余裕度確認加力

7階の層間変位角がR=1/30に達するまで加力を行いましたが、一部の柱梁接合部がせん断降伏、ブレースと柱を接続するガセットプレートにひび割れを 生じたものの、それらが建物全体に与える影響は小さく、震度7クラス地震に対し、十分な余裕度を有していることが確認できました。

3. リユース性能確認実験

すべての加力実験を終了した後、一部の部材を精密解体した結果、部材は健全であり、リユースが可能であることが確認できました。

図-6 載荷方法 |

写真-2 震度7加力終了時の状況 |

その他の検討

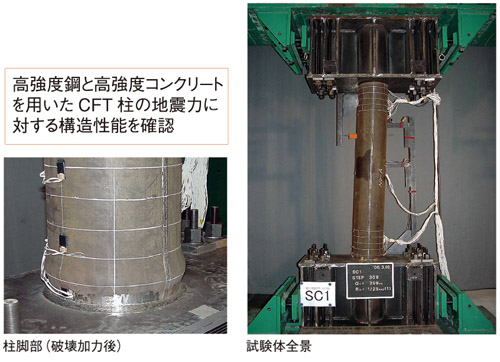

本研究開発では、この他にも関連する多くの実験や適用建築イメージの整理を行いましたので、一例を紹介します。

- 高強度鋼と高強度コンクリートを用いたCFT柱の検証(写真-3)。

- 新構造システムによる社会資産としての複合建築モデル案(図-7)。

|

写真-3 CFT柱の加力実験 |

|

図-7 社会資産としての複合建築モデル案 |

研究開発の成果と今後の展望

以上、実大実証実験を含めたさまざまな検討により、「震度7クラス・無損傷の建築」「省資源生産による建築」「長期耐用の長寿命建築」というコンセプト を踏まえた「新構造システム建築物」の開発は、同時に研究開発の一環として整備された開発技術普及のための「設計・施工指針案」と併せ、極めて実用性の高い架構技術として構築することができました。今後は、個々の要素技術・システム技術のブラッシュアップや適用性の拡充を図るなど、より使いやすい技術としていくことが必要となります。新都市ハウジング協会では、当開発技術の活用普及事業へ移行すべく今年度新規部会を立上げており、当社も引続き参画していきます。

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。