国史跡武蔵府中熊野神社古墳の復元

東京本店 工事事務所

梅本哲明

はじめに

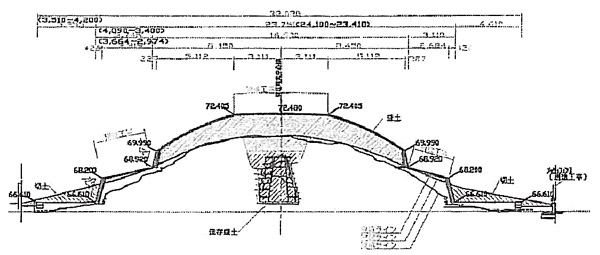

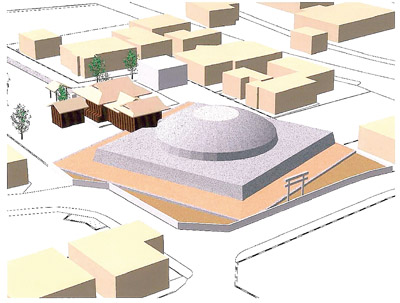

本工事は、東京都府中市で実施した発掘調査により確認された上円下方墳(上部が円形で下部が方形の古墳)の保存・復元整備を行う工事です(図-1、2)。日本には15万基以上の古墳があるといわれていますが、上円下方墳は、今のところ発掘調査で確認されたものは4基で、その中でも最も大きく古いものが本古墳です。これらのことからも、考古学的価値が高く貴重な遺跡であるため、2005年に国の史跡に指定されました。本号ではこの貴重な古墳の復元工事について紹介します。

図-1 完成予想図 |

|

図-2 断面図 |

施工手順

- 準備工:仮囲いの設置、既設ブロック塀など構造物の撤去および樹木の伐採を行います。

- 石室保存工:現存する石室内部の壁に沿って土嚢を積んで保護し、内側を山砂で埋めて石室を保護、保存します。

- 擁壁工:古墳敷地外周に重力式擁壁を施工し、土留めとします。

- 切盛土工:発掘調査結果を基に推定された古墳の原形復旧を行います。また、盛土は、当時の施工方法であった版築盛土工法(ローム土と粘性土の互層盛土(写真-1)で施工します。

- 石積、石張工:現地で発掘された石を見本にして集めた河原石(玉石)を法面に小口で積みます。また、斜面の緩い法面と平場は河原石(玉石)を張ります(写真-2)。一部石積個所には現地で発掘された石を積みます(写真-5)。

- 石質強化、撥水処理工:石積または石張後に石の表面に石質強化剤を塗布し、石の強化を図ると共に撥水処理剤を塗布することにより、雨水などの浸水を防ぎ風化防止をします。

写真-1 版築盛土断面(ローム土と粘性土の互層) |

写真-2 円墳石積、石張(河原石使用) |

遺跡現場特有の条件

- 掘削は慎重に行う:工事施工個所下部に貴重な 史跡があるため、切土、擁壁などの掘削時は文化財担当者の立会の下、遺構を保護しながら掘削します。また、 遺構と思われるものがあれば作業を一時中止し、遺構確認後、遺構の上に保護層を設けたうえで施工を再開します。場合によっては、遺構を保護するために掘削 深さ、擁壁の構造などの変更を行います。

- 古代の古墳の姿に近づけるために:発掘調査結果を基に石積、石張工事では各方面の材料より発掘された石に近い材料を採取し、石の積み方、張り方は関係者の 意見を参考にし、指導を仰いで施工します。特に石室入口部の閉塞石(写真-3、4) は、石の加工が細かく製作に苦労しました。

写真-3 発掘された石室入口部 |

写真-4 石室入口部、閉塞石の復元 |

写真-5 発掘された石での石積(施工途中) |

写真-6 平成20年12月 現場全景 |

おわりに

当工事は平成21年1月現在、工事の最終段階である石積、石張工事を進めています。本古墳は全国的にも有名な古墳であり、地元の府中市を含め注目されている工事であるため、可能な限り古代の古墳の姿に近づけ、また、安全面、環境面に配慮し竣工を迎えたいと思います。当工事の施工実績が今後の同種工事での 参考になれば幸いです。

| 工事名称 | 国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 東京都府中市西府町2-9 |

| 発注 | 府中市 |

| 設計・監理 | (株)歴史環境計画研究所 |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成20年7月~平成21年3月 |

| 工事内容 |

切土工 149m3 盛土工 654m3 石積工(河原石) 216m2 石張工(河原石) 527m2 石質強化工 485m2 撥水処理工 485m2 その他付随工一式 |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。