コンパクトシールドによる急曲線施工

惟信(いしん)シールド 517号(2025年4月1日) 名古屋支店 工事事務所 小川 勝正 相内 義可是 藤原 陸登はじめに

平成20年8月末豪雨により、愛知県名古屋市では深刻な浸水被害が発生しました(写真-1)。この被害を受けて、地域の浸水被害を軽減するために「第2次緊急雨水整備計画」が策定されました。当工事では、この計画の一部として、シールド工法と推進工法を用いて雨水貯留管を築造しました。

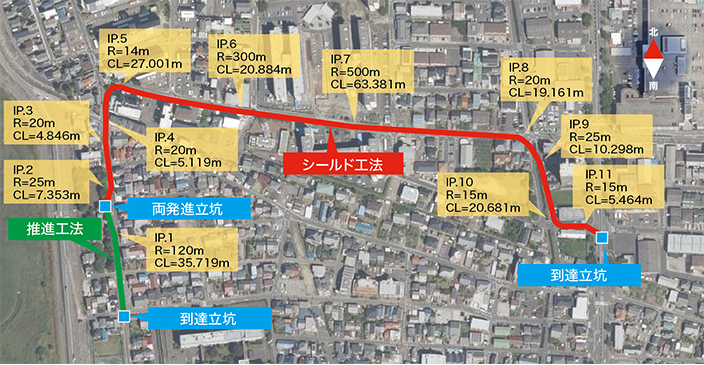

シールド工事では、コンパクトシールド工法を採用しました。これは名古屋市上下水道局にとっては2回目、当社では初めての施工でした。シールド区間には、10箇所の曲線があり、そのうち8箇所は曲線半径(R)25m以下の急曲線を含む、難易度の高い工事でした(図-1)。

写真-1 平成20年8月末豪雨被災状況(西区円頓寺商店街)

(出典:国土交通省 雨水管理総合計画策定ガイドライン(案)【事例集】)

図-1 工事概要図(国土地理院の空中写真に加筆)

コンパクトシールドとは

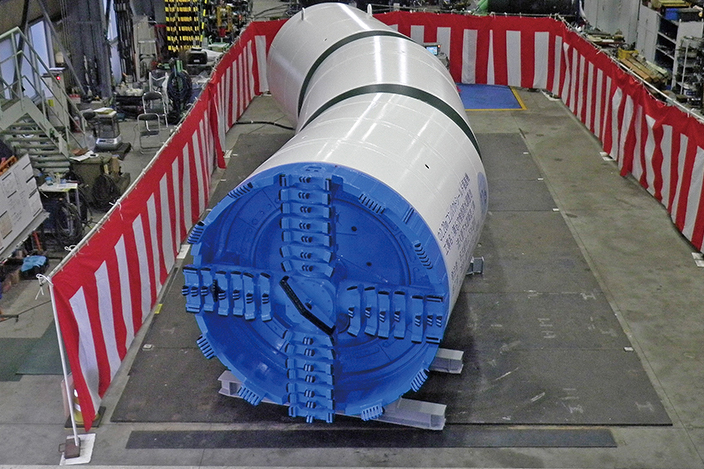

コンパクトシールド工法のシールドマシンは、シールドジャッキ・カッターヘッドを駆動させるパワーユニットや運転席などの後方設備を内包した3分割構造となっています(写真-2(a)(b))。これにより、シールド到達後に小規模立坑から回収して転用することが容易となり、シールドマシンはレンタルで使用することが可能です。

写真-2(a) φ2200㎜コンパクトシールド機(通常時)

写真-2(b) φ2200㎜コンパクトシールド機(屈曲時)

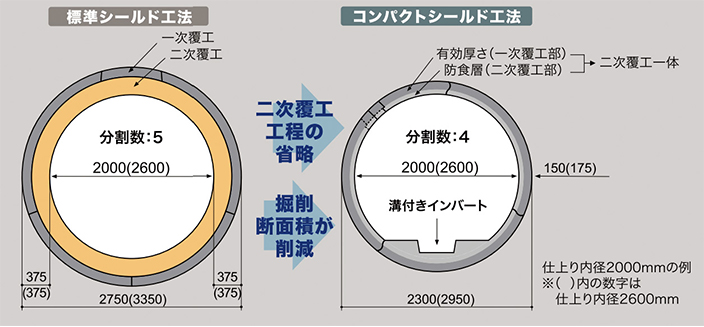

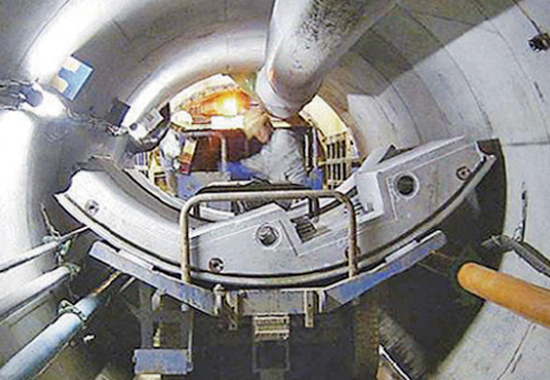

セグメントには、4分割3ヒンジ構造の溝付きインバート二次覆工一体型であるコンパクトシールド専用セグメントを使用します(図-2、写真-3(a))。セグメントのピース間は、凹凸のナックル形式の突き合わせによるヒンジ構造を採用しており、ボルトやくさび継手を使用しないためセグメントの組み立て時間を短縮できます。また、インバート溝をガイドとして無操舵で走行するタイヤ式の坑内搬送システム(写真-4)を用いることで、セグメントや土砂などを効率的に輸送します。これにより、軌条設備(レール・枕木)が不要となり施工の省力化が図れます。

図-2 コンパクトシールド専用セグメント概要図

(出典 コンパクトシールド工法パンフレット)

写真-4 タイヤ式坑内搬送システム

(出典 コンパクトシールド工法パンフレット)

シールド施工管理について

当工事では、発進立坑から斜め方向に発進してすぐにR=25mの急曲線があるため、シールドマシンの位置を把握する掘進管理測量の視準距離が短く、測量精度の低下が懸念されました。掘進指示による想定位置と掘進後の測量結果の差を繰り返し確認することで、マシンの進む傾向を把握し、慎重に線形管理を行いました。特に、R=14mの急曲線箇所では、曲線長が27mと長く、直角以上に曲がる線形であるため、事前にシールドマシンの掘進軌跡をシミュレーションした図を作成し、測量頻度を増やして管理しました。また、コンパクトシールドのマシンは後方設備をマシン内に内蔵しているため、前胴が43t、中胴が25t、後胴が20tと前方側ほど重く、ノーズダウンが起こりやすくなります。曲線箇所の施工中は、マシンが中折れを使用してくの字に曲がった姿勢になっているため、マシンがローリングすると、さらに前方が下方向へ向きやすくなります。そのため、ローリングの管理も重要でした。さらに、急曲線区間はスチールセグメントを使用します(写真-3(b))。スチールセグメントにはタイヤ式搬送システムに必要なインバート溝が付いていないため、セグメント組立後にインバートブロックを並べ、スチールセグメントに固定する必要があります。曲線区間のブロック設置のタイミングが難しく、進捗に大きく影響しました。

写真-3(a) シールド坑内(直線部)

写真-3(b) シールド坑内(曲線部)

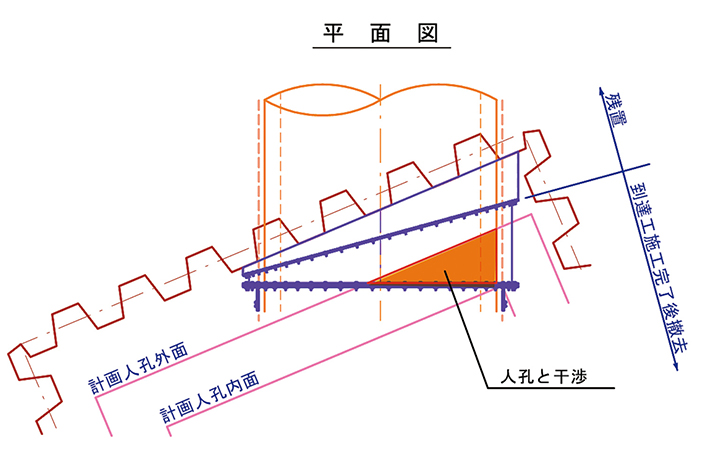

到達立坑手前でもR=15mの急曲線があり、到達立坑へ約23度の斜め方向から進入する線形であったため、精度の高い施工が求められました。また、シールドの到達坑口の端部が新設する人孔構造物に干渉するため、この干渉部分を到達後に撤去しなければならないという課題がありました(図-3)。この課題を解決するために、坑口撤去の簡略化と現場加工の省力化を目的として、残置部分の1段目と撤去部分の2段目を溶接ではなくボルトによる取り付け構造へ改良し、工場製作としました。さらに1段目の残置する部分は、現場で土留め鋼矢板と接合しやすいように角形の坑口としました(写真-5)。

図-3 到達坑口設置図

写真-5 到達坑口

鋼矢板背面に到達後、鏡切りから順次マシンを押し出し、分割して搬出します。その際、到達坑口から土砂が流出する可能性があり、幹線道路の交通に影響を及ぼす懸念がありました。そのため、当工事では水中到達工法を選択しました。立坑内に地下水位と同じ高さまで水を溜め、坑口に水圧をかけた状態でマシンを押し出しました。これにより、地上の道路へ影響を及ぼすことなく到達工を完了することができました。

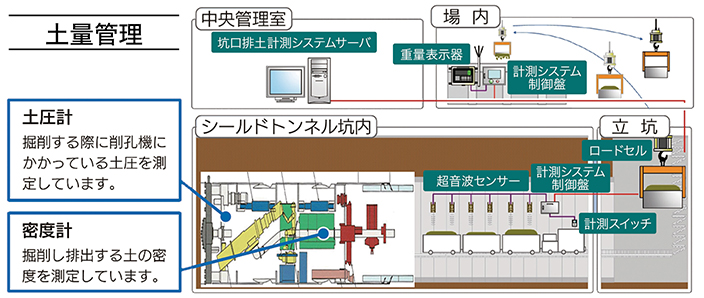

シールド工事では掘削土砂の土量管理が重要であり、当工事では排土管理として荷重計排土計測システム、レーザースキャン排土計測システム、RI密度計測管理、電磁流量計排土計測システムを併用して管理しました(図-4)。排土量管理の精度を向上させることで、周辺地盤に影響を与えることなく掘進を完了することができました。

図-4 排土管理図

おわりに

コンパクトシールド工法の実施工を通じて、この工法の特徴や注意点を把握する貴重な経験を得ることができました。また、急曲線施工や斜め到達の施工においても多くの知見を得ることができました。これらの経験や知見を今後の同種工事に役立てていきたいと思います。

当工事の完了により、名古屋市宝神地域の豪雨対策が一つ進展しました。「第2次緊急雨水整備計画」の早期完成を心より祈念しています。

工事概要

| 工事名称 | 第6次惟信雨水調整池流入管下水道築造工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 愛知県名古屋市港区西川町2丁目~当知3丁目 |

| 発注者 | 名古屋市上下水道局 |

| 施工者 | 鴻池・青木あすなろ・東海特定建設工事共同企業体 |

| 工期 | 2021年12月~2024年10月 |

| 工事内容 | ・仕上り内径2200㎜ 泥土圧式(二次覆工一体型)シールド工法 746.0m ・内径2200㎜ 管推進工 鉄筋コンクリート管 泥水式推進工法 132.4m ・内径1800㎜ 管推進工 強化プラスチック複合管 鋼製さや管推進工法 5.0m ・内径450㎜ 管布設工 鉄筋コンクリート管 開削工法 43.4m ・内径400㎜ 管布設工 ダクタイル鋳鉄管 開削工法 13.1m ・特殊マンホール工 接続室 2箇所 雨水吐室 1箇所 ・取付管工 1式 ・既設管撤去工 鉄筋コンクリート管 43.4m ・ダクタイル鋳鉄管 12.0m |