施工段階における環境配慮と生産性向上への取り組み

514号(2024年7月1日) EXPO ナショナルデーホール「レイガーデン」 大阪本店 工事事務所 鷺山 直樹 / 鴫原 涼介はじめに

“いのち輝く未来社会のデザイン”をメインテーマに「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」が大阪夢洲で開催されます。開催目的として、持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献と国家戦略Society5.0の実現が掲げられており、会場は新たな技術やシステムを実証する「未来社会の実験場」と位置付けられています。会場整備において、当社は小催事場(EXPOナショナルデーホール)の建設を担当し、現在工事を進めています。

ここでは施設の概要を紹介するとともに、施工段階における脱炭素社会の実現に向けた環境配慮、ならびに先端技術の活用による生産性向上への取り組みについて紹介します。

建物概要

小催事場は、催事・音楽・演劇・芸能等を開催する「メインステージ」(約500席)、飲食施設の「ラウンジ&ダイニング」(約280席)、日本伝統文化を展示する「展示場」、および能に対応した舞台の「小ステージ」の4つの施設により構成される国際交流拠点です。デザインコンセプトは、「古代から国際交流のゲートであり続けたこの場所の海や大地との関係をセレブレートする、生命のような建築」と示され、複数の帯状のスラブが織りなす屋外の広がりと、屋内の催事の場が入り混じる、生き生きとした環境を目指しています(図-1、2)。

図-1 小催事場の外観イメージ

図-2 小催事場の内観イメージ

環境配慮への取り組み

開催目的に掲げられている「SDGs達成への貢献」に関して、施工段階では以下に示す資源リサイクルおよび脱炭素化に取り組んでいます。これ以外にも循環式汚水浄化設備やソーラーパネル・蓄電設備を設け、環境配慮を意識した工事事務所の運営に当たっています。

○ 回収廃食油によるバイオ燃料の活用

KONOIKE Next Vision [for SDGs]を策定して全役職員が取り組んでいる中で、現場の若手職員から「万博工事で使用する重機の燃料をバイオ燃料に切り替えたら」という提案がありました。万博の理念とも合致することから取り組みを決定し、バイオ燃料の元となる廃食油を社員自らが収集、さらに賛同を得た飲食店を含むサプライヤー企業からも集めることになりました(図-3)。

集められた廃食油は、高純度バイオディーゼル燃料(B100燃料)に生まれ変わり、現場に設置した燃料スタンド(写真-1)から発電機およびクローラークレーンに供給されています。

図-3 バイオ燃料のリサイクル

写真-1 バイオ燃料スタンド(補給状況)

○ 現場発生廃プラの資源循環

建設現場から発生する産業廃棄物の一つである廃プラスチックについては、再資源化率が約50%に留まり、鉄やコンクリートなど他の産業廃棄物(72~99%)と比べると低くなっています。また、プラスチックには多くの種類が存在し、混ぜると再資源化ができないため、再利用を促進させるには徹底した分別収集が必要となります。

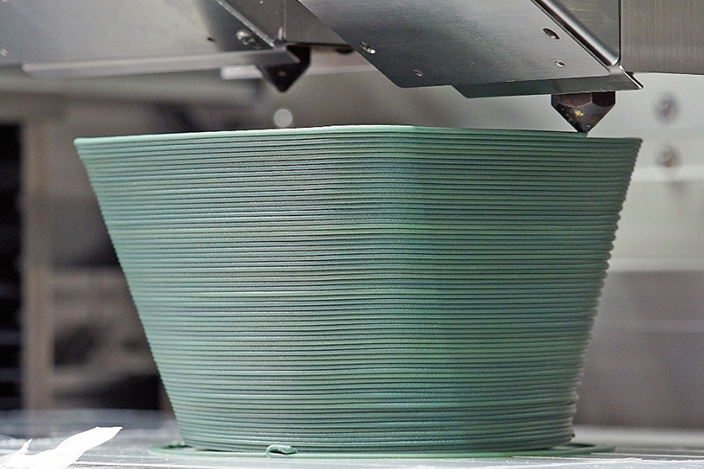

今回の試みでは、工事現場から排出される廃プラスチックの中から、PPバンド(荷締め用ポリプロピレン製バンド)に着目し、その再利用にチャレンジしました。工事現場から回収したPPバンドをペレット(粒状にした合成樹脂)化し、それを原料にペレット型3Dプリンターで草花を植えるプランターを製作しました(写真-2)。現場で発生した産業廃棄物を収集し、先端技術を用いてプランターとして再生することで、資源が循環し現場で再活用されることになりました。花々が植えこまれたプランターは、工事現場の仮囲いや朝礼場に設置され、周囲に潤いを与えています(写真-3)。

写真-2 3Dプリンターによる製作状況

写真-3 プランターの設置状況(左:朝礼場、右:仮囲い)

○ CO2吸収コンクリート

当社では建設段階を通してCO2排出量削減を図るため、コンクリート材料に着目した技術開発に取り組んでいます。高炉スラグ微粉末を用いた環境配慮型BFコンクリート「CELBIC」を共同開発して案件への適用を進めています。さらにカーボンニュートラルを目指してCCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)材料となる軽質炭酸カルシウムの製造技術をメーカーなどと共同開発しました。

当工事においては、このCCU材料を配合したCO2吸収コンクリートを用いたプレキャスト製品を外構のU字溝などに採用する予定です(図-4、写真-4)。

図-4 CO2吸収コンクリート

写真-4 試作したU字溝

生産性向上への取り組み

建設業が抱える人手不足や長時間労働の解決に向けた具体的な対策が求められる中、当工事においてもさまざまな取り組みを展開しています。ここでは基礎梁のPCa化および四足歩行犬型ロボットの活用について紹介します。

○ 基礎梁のPCa化による労務の削減

躯体のPCa化は、現場労務(型枠工・鉄筋工ほか)の削減と工期短縮の有効な手段となっています。当工事においては上部躯体が鉄骨造であることから、鉄筋コンクリートの基礎梁を対象に適用しました。製作に当たっては梁幅を350mmに統一することで型枠製作費を削減し、基礎耐圧版の一部をPCa化して基礎梁と一体化することで据付時のサポート材を不要としました(写真-5)。

なお、埋立地での沈下対策や博覧会終了後に解体されるという建物の特性を踏まえ、基礎下部の土をEPS(発砲スチロール)に置き換える置換基礎工法を採用し、土工事の省力化を図っています(写真-6)。

写真-5 PCa基礎梁の据付

写真-6 基礎下部のEPS

○ ⽝型ロボットによる管理支援

当社ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の活用にさまざまな視点から取り組んでいます。その一つとして施工管理を支援するロボットの研究を進め、四足歩行の犬型ロボットによる管理支援の試行を当工事において開始しました。

ロボットのベースはUnitree社製の四足歩行ロボット「Unitree B1」で、高い運動性能と耐環境性能を有しています。不整地や20cmまでの段差も走行でき、高い防塵・防水性能(IP68)や耐熱性(動作温度-5℃~45℃)があります。また、制御ソフトを開発できることから、現場視察だけでなくさまざまな支援シーンを想定した試行を進めています。現在は事務所内からの遠隔操作により、360度映像のリアルタイム配信機能を有するアプリ「Nossa360」を用いて現場巡察を行っています(写真-7)。この犬型ロボットは、「KOCoRo/心」と命名され、施工管理者を支援する建設現場の仲間として活動を開始しました。

写真-7 四足歩行の犬型ロボット

おわりに

万博会場となる夢洲では、開幕の2025年4月に向けてさまざまな工事が進められています。小催事場の建設においては、ご紹介したように開催目的に合ったさまざまな取り組みを進めています。1年後には多くの来場者が集い、賑やかに参加各国による催事が行われている様子が想像されます。

工事概要

| 工事名称 | 2025年日本国際博覧会施設整備事業小催事場 |

|---|---|

| 工事場所 | 大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目地先(2025年日本国際博覧会会場内) |

| 発注 | (公社)2025年日本国際博覧会協会 |

| 設計・監理 | 鴻池・安井・平田晃久グループ |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 2023年10月~2025年1月(建設工事期間) |

| 用途 | 劇場・展示場・飲食店 |

| 構造・規模 | S造 地上2階 最高高さ19.10m 建築面積3,526.74m2 延床面積4,836.97m2 |