二重テント生石灰混合工法による油臭低減対策

NEXCO新田地盤整備工事

東京本店 工事事務所 永塚典幸

土木技術部 保賀康史

はじめに

当現場は、東京外環自動車道建設に先立ち、予定路線内における油汚染区域の油臭低減を目的として発注されました。当初設計における浄化工法は、過酸化水素を用いた酸化分解処理(フェントン工法)による原位置浄化でした。しかし、対象とする地盤の油汚染は、ナフタレンに由来する刺激臭を有する成分であったため、高濃度汚染の対策としては不完全でした。また、地元の要望で場外搬出は認められないという制約があり、他の効果的な現地処理工法への変更が必要となりました。

|

写真-1 施工サイトの航空写真

図-1 現場の平面図における対策範囲とテントの設置概要 |

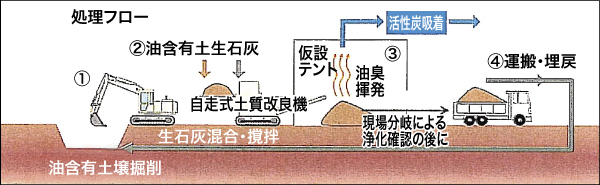

工法概要

今回の対象物質(多環芳香族類:PAH)に対する効果的な油臭対策方法に関する検討の結果、生石灰と土壌の混合により発生する水和反応熱を利用したホットソイル工法を選択しました。

対象土壌を用いた事前の室内および現地試験の結果、添加剤混合後の土壌温度について以下のような条件が必要となりました。

(1)最高温度として90℃以上への上昇

(2)その後の温度降下時における60℃以上の24時間以上の維持(内、初期養生の10時間程は70℃以上を確保)

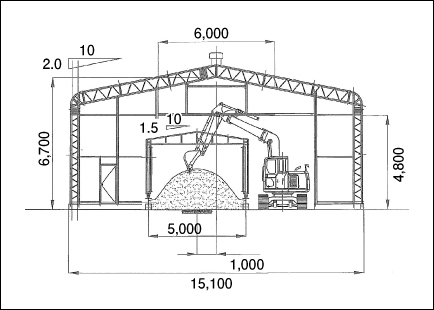

今回、大型の作業テント(15×25×7m)内に、土壌の温度保持と臭気の拡散防止を兼ねた養生テント(5×10 ×3.4m×2セット)を設置することにより、次の効果を得ることができました(図-3)。

|

図-2 施工手順 |

写真-2 汚染土壌の掘削作業 |

写真-3 生石灰混合作業 |

写真-4 生石灰混合土の養生 |

図-3 二重テント内での生石灰混合 |

- 石灰混合時における粉塵の飛散抑制

- 撹拌混合後の温度上昇時における作業テント内への温度伝播の抑制

- 混合後の土壌温度の保持

-

処理反応時の発生臭気の集中回収

さらに、走行レールを利用した蛇腹式稼働テントとすることで、

- 混合機先端部分のみの挿入により、操作作業員は粉塵飛散部分から隔離された環境での作業が可能

- 切り返し(油臭低減促進のための土壌の撹拌混合)作業時、搬出作業時に移動、部分的な解放が可能となり、処理作業の効率化を図ることができました。

対策効果

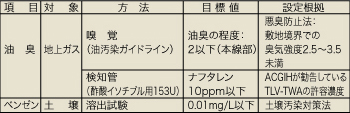

(1)浄化目標

本工事の浄化目標値は、表-1に示すとおり油臭と土壌のベンゼンに対して決定されたものです。

(2)保温効果

土壌の温度を測定した結果、切り返し作業を実施した後も、油臭の除去のために効果的な条件となる60℃以上を24時間持続していることが確認できました。

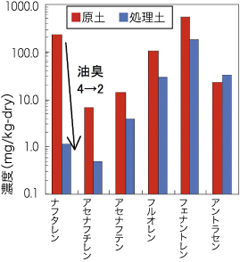

(3)浄化効果

実施工では、生石灰を10~12.5%(乾土ベース重量比)で混合し、パイルの2回の切り返しを含む24時間の養生時間において60℃以上の状態を維持させることで、地上ガスで油臭2(5段階評価、ナフタレンガス10ppm)以下まで低減することができました。また、ナフタレンの含有量では、処理前の100mg/kg-dry以上の水準から1/100に低減されました(図-4)。さらに、ベンゼン溶出量の定量下限値未満までの低減、油膜の消失を合わせて確認し、要求された浄化能力に適う施工方法であると判断できます。

作業ヤードの制約上、処理能力(土量)として十分な規模のものを設置することはできませんでしたが、工程上のロスは無く、予定サイクルでの処理が実施でき、予定工期内(約3ヶ月)で3,800m3の対象土壌の処理を完了しました。

|

表-1 対策目標値と判定方法

|

図-4 実施工における土壌PAH |

おわりに

本工事は発注者から平成22年度品質管理優良工事請負者として表彰を受けました。今後も土壌汚染の対策としては、今回のような現地処理を求められるケースの増加が見込まれます。VOCや油臭・油膜の低減工事の際に、本事例が参考となれば幸いです。

| 工事名称 | NEXCO新田地盤整備工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 千葉県市川市平田2丁目~新田2丁目 |

| 発注 | 東日本高速道路(株) 関東支社 |

| 設計・監理 | 東日本高速道路(株) 関東支社 千葉工事事務所 |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成20年3月~平成21年10月 |

| 工事内容 |

|

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。