RCスラブ桁の再利用に伴う健全性の確保

常滑線・河和線太田川駅付近連続立体交差事業に伴う本線土木(その10)工事

名古屋支店 工事事務所

光嶋勝哉 / 水谷圭吾

はじめに

名鉄太田川駅は、知多半島の西側沿いを通る常滑線と東側を通る河和線の分岐駅となっています。太田川駅付近では、鉄道踏切による交通の遮断・地域の分断 などを解消し、都市交通の円滑化と健全な都市機能の発展を図るため、連続立体交差事業が進められており、平成23年度末の完了を目標にしています。

当工事では、施工延長400mのうち、工区始点側の137mは従来のラーメン高架橋ですが、残りの263mは平成12年度に施工された既設の高架橋の橋台・橋脚部を再構築した後に既設スラブ桁を再架設する計画となっています(図-1)。

今回は、スラブ桁の再利用のために実施した撤去・仮置き・再架設時の、桁の健全性確保を目的とした管理方法を紹介します。

|

図-1 工事概要図 |

写真-1 撤去前 |

写真-2 再架設後 |

工事における課題

スラブ桁の撤去・再架設時においては、吊荷重の不均衡に伴いスラブ桁の応力状態が撤去前の架橋状態と異なって、有害な応力が発生する懸念があります。特に線路直角方向では、「ねじれ」による断面モードの変化が生じるため、注意する必要がありました。そのため、本工事ではスラブ桁の撤去・再架設時に吊荷重の均衡化を管理することにより、スラブ桁の健全性を確保しました(表-1)。

|

表-1 有害要因

|

試験施工

(1)吊金具および計測位置

スラブ桁に均等に吊荷重を作用させるため、現場では図-2に示す吊金具を製作して使用しました。支圧面をスラブ桁底面とするためにスラブ桁1枚に4カ所削孔(φ50mm)し、ゲビンデスターブを貫入して支圧治具板(吊天秤)によりつり上げました。

試験スラブ桁底面には図-2中の右図のようにひずみゲージを3カ所に設置し、吊金具において計測された張力差(吊荷重差)を確認しました。

(2)管理目標値の設置

コンクリートの発生応力度とひずみの関係を事前に解析し、長期許容応力度の60%レベルとなる張力差(吊荷重差)を管理目標値としました(表-2)。

(3)試験施工結果

- チェーンブロックによる調整により、AとBで最大64kN差、CとDでは最大76kN差と概ね一次管理値内でスラブ桁をつり上げることができました。

- 張力差とスラブ桁のひずみ関係においては図-3に示すとおり、事前解析に比べ張力差によるひずみの発生が小さく、発生応力により大きな影響を及ぼさないことを確認しました。

|

図-2 吊天秤および計測位置 |

|

図-3 張力差-ひずみ関係 |

|

表-2 管理値

|

スラブ桁の撤去・再架設工事

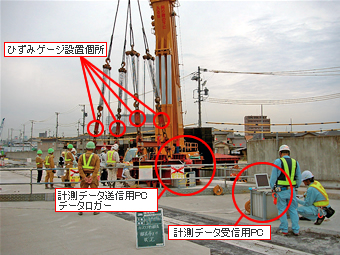

吊金具に設置したデータロガーにより吊金具のひずみを張力データに変化させ、無線LANにより計測データを地上部でリアルタイムに確認し、チェーンブロックを調整することにより、試験施工で確認された一次目標値内での張力差内でスラブ桁の撤去・再架設を完了しました(図-4、5)。

図-4 PC表示画面 |

写真-3 計測状況 |

|

図-5 張力差-時間関係(S127-1) |

おわりに

スラブ桁の撤去前、撤去後および再架設後に目視によるクラック調査を行った結果、撤去後は桁1枚当り1.73カ所、再架設後には桁1枚当り1.0カ所のクラックが確認されました。しかし、そのひび割れ幅は0.1mm~0.15mm以下であり構造物の耐荷力や耐久性に影響を及ぼすものではありませんでした。

また、今回既設の現場打ちコンクリート構造物を再利用するということで、構造物の健全性のみならず、二次製品と異なり、出来形にバラツキもあることから、見栄えに関しても十分注意を払いました。

環境面の配慮から、既設構造物を再利用する事案が今後もさらに広がると思いますが、当工事の施工実績が同種工事の参考になれば幸いです。

| 工事名称 | 常滑線・河和線太田川駅付近連続立体交差事業に伴う本線土木(その10)工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 愛知県東海市高横須賀町4-18 |

| 発注 | 名古屋鉄道(株) |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成20年12月~平成24年3月 |

| 工事内容 |

工事延長:400.13m RCラーメン工:4基 (基礎杭:40本) RCスラブ桁:4径間 PCプレテン桁:1径間 PCポステン桁:1径間 RC橋台・橋脚改造工:23基 RCスラブ桁改造工:22径間 |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。