超高層免震住宅の建設技術

須磨コーストタワー

大阪本店 建築設計部

片岡 弘行

はじめに

|

須磨コーストタワー(図-1)は住戸数229戸、高さ約120mの超高層分譲住宅です。建設地は幹線道路の国道2号線に面しており、須磨の浦海岸を一望する抜群の立地条件です。阪神大震災で大きな被害に見舞われた地域で、より安心な住まいを提供するため免震構造が採用されました。本号では須磨コーストタワーの設計・施工技術について紹介します。 |

図-1 完成予想パース |

高層建物と免震構造

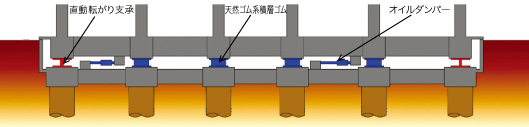

免震構造は建物に柔らかい層(免震層)をつくり「地震を免れる」構造です。本建物では最下部に免震層を設け、免震装置を配置しています(図-2・3、写真-1~4)。以前、免震構造は中低層建物に多く採用されていました。高層建物は元来柔らかい特性を有しているし、大きな重量の高層建物を支えることができ る免震装置が少なかったからです。しかし最近では、新しい免震装置の開発や解析技術が進み超高層免震が普及するようになりました。

また、超高層建物の実現には高強度材料の活用や工業化工法等の施工技術の活用が重要となります。超高層免震建物はさまざまな技術を集結して実現するのです。

図-2 免震層伏図 |

図-3 免震層断面イメージ |

写真-1 天然ゴム系積層ゴム |

写真-2 弾性すべり支承 |

写真-3 直動転がり支承 |

写真-4 オイルダンパー |

設計・施工技術の概要

須磨コーストタワーに採用した設計・施工技術のうち代表的なものを説明します。

(1)免震の効果

大地震時の解析結果の一例を図-4、5に示します。免震層が大きく揺れて、建物の変形が小さいことがわかります(図-4)。また、地盤から建物に伝わる加速度が小さくなっており、建物の耐震安全性が高いことがわかります(図-5)。

|

|

(2)高強度材料の採用

超高層建物の建設には高強度材料の活用が不可欠となります。本建物では表-1の高強度材料を使用します。なお、Fc70は、当社が大臣認定を取得した高強度コンクリートです。

|

表-1 材料強度の比較

|

(3)工業化工法の採用

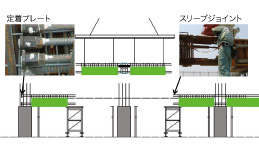

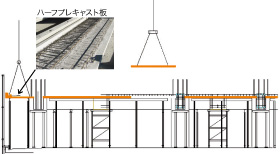

梁および一部の柱にプレキャスト部材を採用します(図-7)。また、バルコニーや住戸床をハーフプレキャスト板とすることで(図-8)、現場スラブ上での作業を減らし、工期を短縮します。鉄筋の接合には施工時に天候の影響を受けにくいスリーブジョイントなどを採用します。また、鉄筋の末端は定着プレートを使用し、柱と梁を強固に結合します。

図-7 プレキャスト梁の取り付け |

|

おわりに

当社ではこれまで数多くの免震建物を手がけてきました。その中で須磨コーストタワーは最も高層の免震建物となります。超高層免震建物は東京、大阪といった大都市圏に限らず、全国に建設が広まりつつあります。さらに実績をかさね、超高層免震に係わる設計・施工技術を充実させたいと考えています。

なお、本建物は(財)日本建築センターで超高層建物に関する審査を受け、大臣認定(認定番号MNNN-2096)を取得しています。

| 工事名称 | (仮称)神戸市須磨区行幸町マンション |

|---|---|

| 工事場所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1-4 |

| 発注 | 伊藤忠都市開発(株)、MID都市開発(株)、オリックス・リアルエステート(株) |

| 設計・監理 | 浅井謙建築研究所(株) |

| 構造設計 | (株)鴻池組 |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成19年1月~平成21年3月 |

| 構造・規模 |

地上36階(地下部に免震階)、塔屋2階 鉄筋コンクリート構造(基礎免震構造) 最高高さ:115.92m 延床面積:24,408.80m2 |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。