超軟弱地盤(河川感潮域)における二重締切堤

古川水門改築

九州支店 工事事務所

牛嶋 浩一朗

はじめに

|

本工事は、一級河川六角川に面した工事で河口から10km上流の左岸側に位置します。六角川は佐賀県の中央部に位置し白石平野を緩やかに蛇行しながら流下し有明海に注いでいます。この六角川は日本でも例を見ない河川で、大きく蛇行(写真-1)し、有明海の干満の影響を大きく受け河口より29kmまでが感潮区間です。本号ではこの六角川に設置した二重締切堤の施工時におけるリスク対策について紹介します。 |

写真-1 |

条件・特徴

|

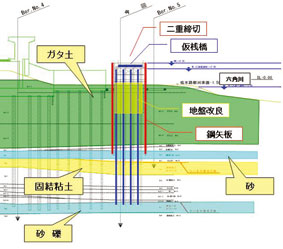

工事の特殊条件・特徴としては、感潮区域で最大5mの水位差を生じ、ガタ土(有明粘土:高含水鋭敏粘土)が20m程度堆積しています(図-1)。 |

図-1 地質分布図 |

留意事項

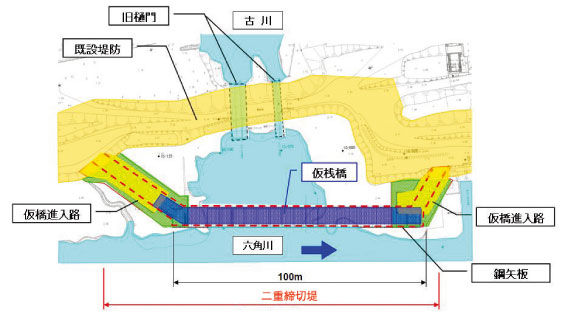

二重締切堤は、設置期間が17カ月あり、本堤防の役割を果たす重要構造物となります(図-2)。

|

図-2 二重締切堤平面図 |

仮締切堤設置については、前出の特殊条件下での施工であるとともに以下の留意事項を踏まえ対策等を検討しました。

- 出水期の制約を受け厳しい工期(4カ月)であった。

- 同条件下での類似工事では事前予測と実際の挙動が異なることが知られている。

- 六角川堤内で鋼矢板・改良等にて縁を切るとその地点からスベリ破壊を伴う事例が多く知られている。

- 仮桟橋は、鋼矢板間に設置してあり不測の挙動に対応できるよう設計で考慮されている。

施工順序

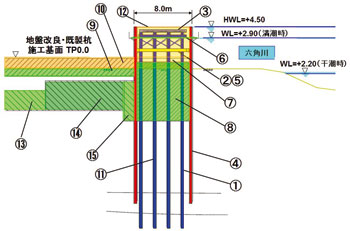

二重締切堤の施工順序は以下の通りです(図-3、4)。

図-3 施工順序 |

図-4 二重締切堤施工順序 |

リスクの抽出と対策

仮締切堤の環境条件等を踏まえ以下のリスク要因を抽出し対策を講じました。

1.仮桟橋進入路のスベリ破壊

事前検討の結果、表層改良(t=2.0m)を併用して盛土を施工しました。スベリ検討時の粘着力は現地にてコーン貫入試験を実施した結果を採用し、設計計算で採用されている粘着力と比較しその妥当性を確認しました。

2.鋼矢板自立時(施工途中)の鋼矢板変位

低水路施工時は、できる限り堤内外水位差を一定に保ちました。また、低水路部は仮桟橋を利用し補強を行いました(写真-2)。

写真-2 |

3.締切内改良時の鋼矢板の変位

地盤改良に伴う締切堤の挙動を把握するため事前に計測器(ひずみ計、傾斜計、軸力計)を設置しました。挙動を監視することにより地盤改良に伴う壁体の挙動を把握でき、それ以降の挙動予測に役立ちました。

4.締切内改良時の改良材流出

鋼矢板による低水路締切までは改良範囲を鋼矢板で仕切り(締切直角方向)六角川への改良材流出を防止しました。

5.河川水流入による施工性および中詰土品質の阻害

感潮部分の鋼矢板セクションに止水材を塗布しました。これらにより水の流出入を防ぎ環境面・施工性・品質面に大きな効果を得ることができました。

おわりに

二重締切堤は六角川および軟弱地盤に頭を悩ませながら所定の工期内に無事完成することができました。今回、特殊条件下(感潮河川、軟弱地盤)に設置された二重締切堤の施工時における対策・工夫等を紹介しましたが、今後の類似工事において参考になれば幸いです。

|

写真-3 二重締切完成 |

|

図-5 完成予想図 |

| 工事名称 | 古川水門改築工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 佐賀県杵島郡江北町八町地先 |

| 発注 | 国土交通省九州地方整備局 |

| 設計 | 国土交通省九州地方整備局 |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成16年11月~平成19年3月 |

| 工事内容 |

水門 B=10.85m H=3.5m 2門 常時樋門 B= 2.5m H=2.5m 2門 仮設工 1式 地盤改良工 1式 既製杭工 1式 コンクリ-ト工 1式 築堤・護岸工 1式 |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。