上向き掘削機による立坑施工

袋田の滝新観瀑台建設

東京本店 工事事務所

新井 冠作

はじめに

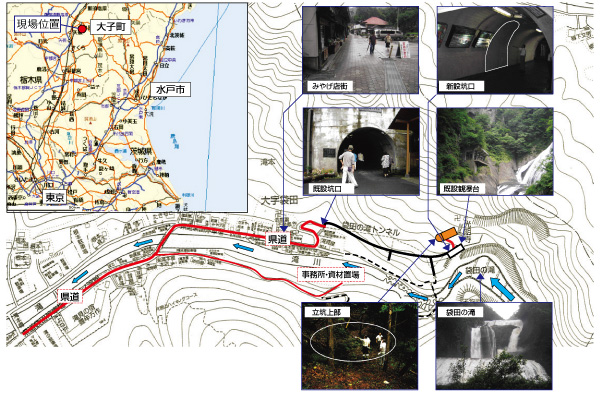

本工事は茨城県奥久慈県立自然公園内の名勝「袋田の滝」(日本三名瀑)の新観瀑台を建設するものです(図-1)。現観瀑台から約51m高所の山上に位置する新観瀑台へは、既設トンネルから新たに分岐される横坑を通り、新設立坑(H=30m)内のエレベーターを経て登ることになります。

本号では、この立坑掘削で採用した上向き掘削機による先行導坑の施工について紹介します。

|

図-1 近隣状況図 |

施工方法の選定

施工方法の選定にあたり、以下のような工事条件を考慮する必要がありました。

- 新観瀑台建設場所が急峻な山上である(30m)(図-2)。

- 山上までは、人道以外に搬路がない。

- 観瀑台設置場所以外の樹木はすべて保存のため、索道等が設置できない。

- ヘリコプター等での資材運搬は気流の関係から不可である。

- 3、4より資機材運搬経路は、資材置場~土産物店街(インターロッキング道)~既設人道トンネル(H3m・W4m)~横坑トンネルとなり、最大2t車が使用できる。

- 既設トンネルの使用は、観光客が通行しない夜間(19:00~7:00)のみである。

立坑上部からの掘削は不可能であり、立坑下部から先進導抗を掘削し、この導坑を利用して資機材運搬や立坑拡幅時のズリ搬出等を行う必要がありました。そこで、立坑下より上向き先進導坑掘削の工法を検討し、上向き掘削機を採用しました(写真-1)。

写真-1 拡幅部施工状況 |

図-2 |

上向き掘削機の特徴(写真-2、3)

- 高強度岩盤(qu=200MPa)に対応できる(岩質は石英安山岩)。

- 推進距離が30mであること、および軽量化のため元押しジャッキによる推進とし、さらに方向制御ジャッキを着装しなかった。

- 反力はヒューム管の替わりに可搬性に優れるセグメント(φ=2.4m l=0.5m)を使用した。

- 掘削機本体にカッター、グリッパジャッキ(振動・回転防止)の排土管開閉装置を装着した。

- 既設トンネル内の運搬を考慮し、分割搬入可能で組み立てが容易な構造とした。

写真-2 上向き掘削機 |

写真-3 先進導坑到達状況 |

課題と対策

防音扉を閉めた狭い空間内での作業時の粉塵対策として、散水と小型集塵機6台で対応しました。

掘削機解体時は、山上に酸素瓶を搬入できないため、搬路に沿って酸素ホースを120m布設しました。また、解体時には、切断火での山火事対策として、掘削機を足場・防炎シートで覆い、散水しながら解体し、完了後1時間は監視人を常駐させました。

おわりに

ヤードの狭さから、ズリピット容量をあまり確保できず、掘削量に影響しましたが、30mの掘進を15日で終えました。導坑の掘削精度は、口付け時の岩盤不陸があり貫通点で20cmのズレ予定でしたが、掘削岩盤の亀裂のためか最終50cmのズレとなりました。

貫通後は、マシン解体前の荷重30tでの元押しジャッキ撤去やセグメント下部の開口部補強、解体後導坑拡幅に伴う伐採材の吊降し、ショベル・資材の吊上げと周辺環境に配慮した発破掘削等、多くの難問に対して工夫をしながら作業を行い、工事を順調に進めることができました。この事例が類似工事の参考になれば 幸いです。

| 工事名称 | 袋田の滝新観瀑台建設工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 茨城県久慈郡大子町袋田地先 |

| 発注 | 茨城県久慈郡大子町 |

| 施工 | 鴻池・岡部・藤田特定建設共同企業体 |

| 工期 | 平成18年6月~平成20年3月 |

| 工事内容 |

横坑トンネル L=30m 立坑トンネル H=30m 構築工 1式 観瀑台 1式 地上立坑 1式 昇降機(18人乗り) 2基 電気設備 1式 機械設備 1式 舗装・その他 1式 |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。