既存地下躯体の利用技術

技術目的

地球温暖化への対応が迫られる中、建設工事においても排出CO2の削減や廃棄物の抑制が不可欠となっています。既存地下躯体の利用は対応技術の1つであり、建物新設に際して既存建物の地下外壁や基礎を再利用する技術で、以下の特長があります。

- 解体撤去に伴う廃棄物発生量が抑えられます。

- 解体撤去時の騒音・振動や周辺地盤への影響が抑えられます。

- 既存躯体を山留めなどに利用することで、新たな資源の投入が抑えられます。

- 工期短縮・コスト縮減が可能です。

|

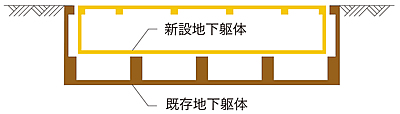

図-1 既存地下躯体利用のイメージ |

技術概要

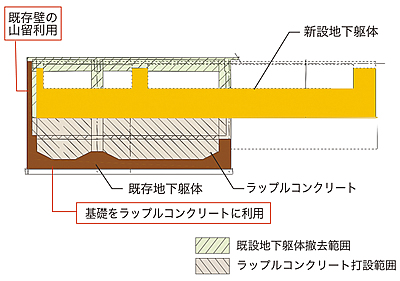

1. 地下外壁を山留めとして利用

既存地下外壁を残し、その内側に新設躯体を構築。既存壁の強度検討実施の上、山留め壁として利用。山留め支保工として鋼材あるいは新設スラブを用いる(図-2)。

2. 底版を基礎下地盤(ラップルコンクリート)として利用

既存の底版を撤去せず、その上部に新設の基礎を構築し、底版をラップルコンクリートとして利用。既存と新設基礎の間には流動化処理土などを充填し空隙を無くす(図-2)。

3. 底版を地盤アンカーの支持材として利用

地下工事中は、地下水の被圧があると建物に浮き上がり力が発生する。地盤アンカーを用いて浮き上がり対策をする場合、底版をアンカー定着する支持材として利用。

|

図-2 事務所ビルにおける事例 |

※ラップルコンクリート:基礎下から支持地盤まで打設する無筋コンクリート

施工事例

商業ビル(京都市) |

集合住宅(大阪市) アンカー支持材) |

事務所ビル(大阪市) |

(問い合わせ先) 大阪本店建築部 北中 勉 TEL.06(6343)3136

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。