―史跡公園化整備工事―

文化財の保存整備

大阪本店 工事事務所

泉 恵介

はじめに

今城塚古墳は、二重濠がめぐる巨大な前方後円墳で、6世紀前半に築かれた古墳としては日本最大級のものです。

高槻市では、『歴史の息吹くまちづくり』に取り組む中で、今城塚古墳を歴史遺産のネットワークの中核になる史跡公園として公開しようと、平成16年から7年計画で整備工事を進めています。

計画では、中央の墳丘はできるだけ現状の地形と緑を残し、内濠、内堤、外濠、外堤という二重濠部分を復元的に整備するとともに、北側に展望施設や広場整備などが予定されています(図-1)。

|

図-1 完成平面図 |

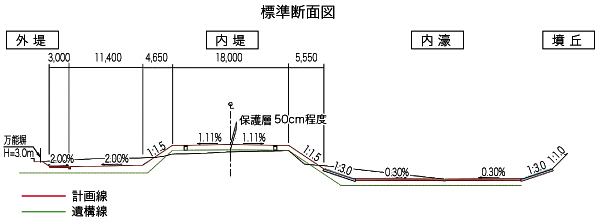

遺構の保護

施工が完了した第5次、第6次工事では、通常の造成工事とは異なり、発掘調査により推定された復元遺構高(古墳築造時の形状)の約50cm上で仕上げる ことが基本となっています。これは、貴重な古墳の遺構を盛土で保護しながら、古代の古墳の形状を復元、整備しようとするためです(図-2)。

現在でも、内堤上をめぐる円筒埴輪列は現況の数cm下に残っています。写真-1~4は、施工時に行われた発掘調査の様子です。

工事では、これらを風化や崩壊から守るため真砂土による保護盛土を施工し、転圧・整形しましたが、直接ダンプやバックホウを乗り入れることができない上に、既存樹木を保護しながらの作業であったため、細心の注意を払うことが要求されました。

|

図-2 断面図(遺構保護のため、50cm程度保護層を設ける) |

写真-1 円筒埴輪出土状況(内堤南西側) |

写真-2 円筒埴輪の取り上げ(内堤南西側) |

写真-3 円筒埴輪列検出状況(内堤北側) |

写真-4 内堤北側での施工前の発掘調査 全景(内堤北側) |

軟弱地盤での工事用道路の施工

内濠部は、長年の堆積などによって全面的にヘドロ化し、非常に軟弱な状態でした。前述のとおり50cm下には遺構があり、安易にセメント改良などにより、現状土を掻き乱すことはできません。加えて、現状ではバックホウも進入できない程の軟弱地盤であり、生コン車などの工事用車輌の進入は、とてもできな い状況でした。

このような厳しい施工条件下で、工事用進入路を造らなければならない状況でしたが、軟弱地盤であったため、敷鉄板を敷設するだけでは工事用道路として使用することができませんでした。そこで、現状土の上に50cm程度の栗石を敷き付け、その上に敷鉄板を敷設する方法を考えました。しかし、工事の都合上、工事用道路は頻繁に切り替える必要があり、そうすれば莫大な数量の栗石が必要となるため、工事用道路の切り替えに多くの時間と手間がかかることが懸念されました。

したがって、当現場では、工事用道路の施工にボトルユニット工法を採用しました。これは、ボトルユニットとよばれる大きな網の袋に栗石を詰め込み、敷鉄 板の下に敷きならべ、基礎路盤とするものです。ボトルユニットは一度作成すると、クレーン式バックホウで吊り上げ、移動することが可能で、何度も転用する ことができます。このため、工事用道路の切り替えにかかるであろう時間と手間を大幅に省くことができ、課題を解決できました(写真-5~7)。

写真-5 ボトルユニット |

写真-6 軟弱地盤に直接敷設 |

写真-7 ボトルユニット転用状況 |

|

おわりに

貴重な歴史遺産である今城塚古墳は、史跡公園として保存整備され、平成23年3月には一般開放される予定です。近接して歴史博物館も建築中であり、市民 の憩いの場所、歴史のロマンに浸る場所として広く愛される史跡公園となることを願いつつ、第7次工事の施工を進めています。

| 工事名称 | 史跡今城塚古墳第5,6,7次整備工事 |

|---|---|

| 工事場所 | 大阪府高槻市郡家新町地内 |

| 発注 | 大阪府高槻市 |

| 工事監理 | 高槻市建設部土木室公園施設課 |

| 施工 | (株)鴻池組 |

| 工期 | 平成20年9月29日~平成23年3月15日 |

| 構造規模 |

指定面積 約85,210m2 雨水汚水排水工 一式 土工事 切土工 28,342m3 橋梁下部工 橋台、橋脚 各1基 盛土工 24,458m3 橋梁上部工 プレテンション桁 3桁 土羽整形工 9,931m2 公衆用便所新築工事 一式 護岸列石工 2,687m2 仮設工 一式 植栽工 一式 (5~7次工事通算) |

本誌掲載記事に関するお問い合わせは、管理本部 広報までお願いします。なお、記事の無断転載はご遠慮ください。