2025年04月10日 リリース

株式会社鴻池組(本社 大阪市、代表取締役社長 渡津弘己)は、九州大学箱崎キャンパス移転にともない跡地から確認された水銀などの重金属等汚染土壌の現地洗浄処理工事を完了※しました。従来の土壌洗浄処理では浄化が困難であった水銀汚染土壌に対して無機薬剤を用いた土壌溶媒洗浄工法を適用し、構外搬出処分として計画されていた水銀汚染土壌を現地で処理することができました。当該地については、跡地開発が本格化しつつあり、適切に土壌汚染対策が進められてきた事例のひとつとして今般公表することになりました。

※工事完了とは、九州大学から受注した当社工区及び同キャンパス内の他工区から発生する土壌汚染対策工事の汚染土について、仮設洗浄処理施設で当社が洗浄処理を行ったことを指しています。

当社が実施した九州大学箱崎キャンパス跡地における土壌処理工事

九州大学箱崎キャンパス跡地においては、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査が行われ、一部の土地において指定基準に適合しない土壌汚染(水銀を中心とした重金属汚染)が確認されました。当社では、2017年7月に本業務を請け負い、キャンパス内に仮設洗浄処理施設を設置して土壌溶媒洗浄工法によるオンサイト処理を進め、2019年8月7日に全ての洗浄処理を終了しました。処理した土壌は元の場所の埋め戻しに利用するとともに土壌汚染対策法に基づく区域指定も解除されています。仮設洗浄処理施設は、2020年10月に解体・撤去が完了しています。

[業務概要]

・箱崎キャンパス跡地内の汚染土壌をオンサイト処理と構外搬出処分を併用して全て処理

・洗浄可能な汚染土壌は敷地内に設置した仮設洗浄処理施設で浄化

・洗浄処理により浄化された土壌は敷地内に埋戻し土として再利用

・洗浄処理が困難な汚染土壌は構外の汚染土壌処理施設へ搬出して適切に処理

・埋設物、構造物、基礎、その他工作物およびインフラ関係(配管など)は撤去・搬出処分

無機溶媒を用いた水銀汚染土壌の浄化

水銀に汚染された土壌は、従来の洗浄処理技術では浄化が難しいとされ、汚染土壌処理施設への構外搬出処分が主流となっています。そこで、水銀汚染にも効果が確認されている無機薬剤を用いた土壌溶媒洗浄工法を採用しました。まず有効性確認試験を行い、その洗浄効果を確認しました。その結果をベースに適用条件を設定し、現地に設置した仮設洗浄処理施設にて処理を開始しました。

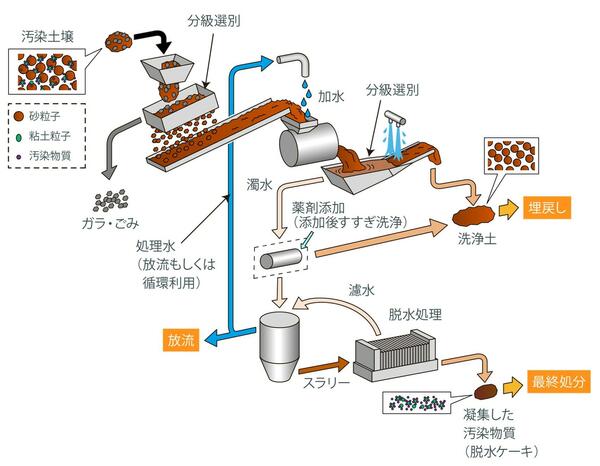

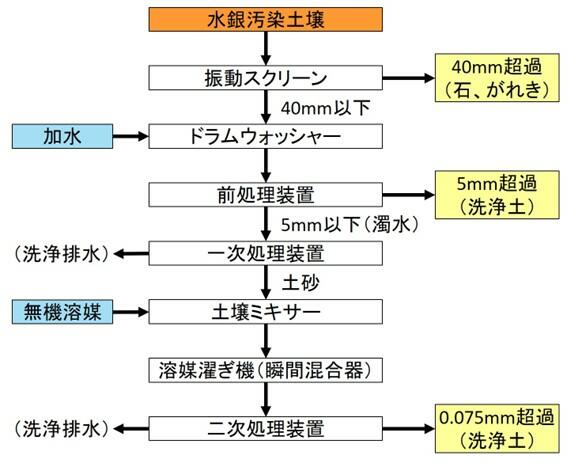

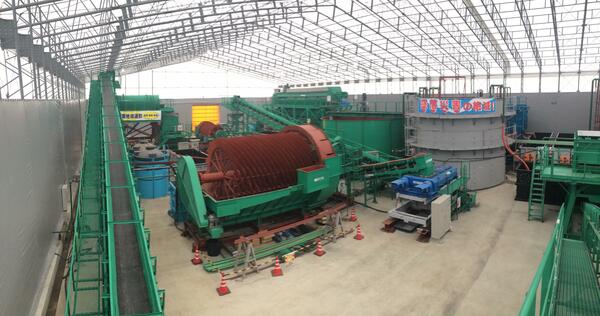

図1に処理フローを示します。掘削した汚染土壌を仮設洗浄処理施設(写真1)へと運搬し、搬入された汚染土壌は振動スクリーンにより、がれき類と土砂に分別されます。がれき類は、水洗いをして付着した土砂を落とし処分します。土砂はドラムウォッシャーにて洗浄し、前処理装置において5mm超過の土砂を洗浄土として回収します。一方、5mm以下の土砂は一次処理装置を経て、土壌ミキサーにて無機溶媒と混合されます。無機溶媒と混合された土砂は、一定時間反応させたのち、溶媒すすぎ機にて高圧水洗浄し、土砂中の汚染物質が吸着した溶媒をすすぎ落とします。その後、二次処理装置にて0.075mm超過の土砂を回収し、洗浄土として回収します。洗浄土は100m3毎に土壌汚染対策法に基づく公定法分析にて浄化を確認した後、場内埋戻し土とします。洗浄処理の工程で発生した排水は、併設の水処理設備にて凝集沈殿処理し、洗浄水として循環利用します。凝集沈殿処理により発生した汚泥は、脱水処理し、土壌から分離した汚染物質を含む脱水ケーキとして構外搬出処分します。

工事と併行して、九州大学との共同研究により、さらに高度化を進め、水銀汚染土壌への適用範囲を拡げてきました。その成果を踏まえ、最終的には掘削した水銀汚染土壌(最大水銀濃度:溶出量0.056mg/L)の98%をオンサイト処理しました。

環境対策

処理開始に先立ち、揮発性のある水銀を取り扱うため、仮設洗浄処理施設全体を仮設テント(W38m×L64m×H9.5m;写真2)で覆いました。粉じんや汚染物質の拡散防止とともに、内面には防音シートを設置し騒音の低減も図りました。また、集じん機(写真3)によって換気と仮設テント内を負圧に保つことにより、外部への汚染物質の拡散を防ぎました。環境対策の有効性を確認するために、仮設洗浄処理施設の周囲にフェンスを設置し、その周囲において振動・騒音・粉じん等の環境モニタリングを実施し、周辺へ影響が及んでいないことを監視しながら処理を進めました。

仮設洗浄処理施設は2020年10月に撤去が完了し、その後、処理施設の直下および周辺土壌の調査を行い、処理に伴う土壌汚染はなく、環境対策が有効であったことを確認しています。